小説『デフ・ヴォイス法廷の手話通訳士』雑感 [読書]

『デフ・ヴォイス法廷の手話通訳士』(著者:丸山正樹)。

2月に『コーダあいのうた』という映画を観た。「コーダ」とは「Children of Deaf Adults(耳の聴こえない両親に育てられた子ども)」という意味だったのだが、観るまでは音楽用語のcodaなのかなと思っていた。邦題に「あいのうた」と書いてあるのも誤解を招く一因だっと思うけど。でもまあ自分の無知ももう一つの原因と思い、ネットで少し調べてみた。そこで見つけたのが、ご自身もコーダである五十嵐大さんのサイトだった。映画のレビューにも引用したがここでもリンクを貼っておく(⇒参照)。

そこで紹介されていたのが標記の小説だった。2011年が単行本の初刊であったが2015年に文庫化されている。とっつきにくいかな、と思いながら読み始めたが、推理小説的な展開に引き込まれて一気に読んでしまった。主人公の荒井尚人は仕事と結婚に失敗した中年男で、アルバイトをいくつかやりながらなんとか生活している。シングルマザーの恋人もいるにはいるが、深くは付き合えずにいる。彼は両親がろう者で兄もろう者という家庭で育ったコーダだったのだ。

そんな彼は、生活のためにアルバイトの一つとして手話通訳士の仕事を引き受ける。そしてあるろう者の法廷通訳を引き受けるのだが、その活動の中で、10年前に彼が手話通訳士として関わった、ある事件と再び向き合うことになる。かつて警察の事務職で働いていた時、ある殺人事件の被疑者がろう者だったため、彼は取り調べの通訳を引き受けることになるのだが、一応の解決を見たにも拘らず、彼の中にはモヤモヤとしたものが残る。そして10年後再び似たような事件が起こり、否応なくその事件に巻き込まれていく…。

終盤に向かっての緻密な展開と筆致にも驚いたが、何よりも驚いたのは、作者が日本におけるろう者社会の現状について非常に詳しく語っていたことだった。彼自身がコーダなのかなと思ったが、そうではないが、ご家族が障害を持っていらっしゃって、長年その介護をされているようで、それが同じようにハンディキャップを抱えている人たちに目を向けるきっかけになったということだった。同じ手話でも、私たちがTVなどでの講演の時に見るのは、日本語と手話の語をほぼ一対一に対応させた日本語対応手話(Signed Japanese)で、それとは別にろう者同士、またはろう者と聴者の間で生まれ、広がった日本手話(Japanese Sign Language, JSL)があることなどが詳しく語られていた。この小説は、多くの人に知られていないろう者社会の現状を知ってほしいという側面も強く持っている。

作者は小説のタイトル「デフ・ヴォイス」には三つの意味が込められていると言う。【一つは、そのまま「ろう者の声」。もう一つは「声」そのものではないですが、ろう者にとっての言語である「手話」ということ。最後の一つには、ろう者に限らず、言いたいことがあっても圧倒的な多数の前にあってその声が社会に届きにくい社会的少数者の声、という意味もこめました。】

日本にもコーダの人々が2万人以上もいるという事実を、先ず知ることから始めないといけないと思ったことだ。

外国の映画をきっかけに、このような作品に出会えたことは貴重な体験であった。続編もあるようなので、また読んでみたいと思ったことだ。

2月に『コーダあいのうた』という映画を観た。「コーダ」とは「Children of Deaf Adults(耳の聴こえない両親に育てられた子ども)」という意味だったのだが、観るまでは音楽用語のcodaなのかなと思っていた。邦題に「あいのうた」と書いてあるのも誤解を招く一因だっと思うけど。でもまあ自分の無知ももう一つの原因と思い、ネットで少し調べてみた。そこで見つけたのが、ご自身もコーダである五十嵐大さんのサイトだった。映画のレビューにも引用したがここでもリンクを貼っておく(⇒参照)。

そこで紹介されていたのが標記の小説だった。2011年が単行本の初刊であったが2015年に文庫化されている。とっつきにくいかな、と思いながら読み始めたが、推理小説的な展開に引き込まれて一気に読んでしまった。主人公の荒井尚人は仕事と結婚に失敗した中年男で、アルバイトをいくつかやりながらなんとか生活している。シングルマザーの恋人もいるにはいるが、深くは付き合えずにいる。彼は両親がろう者で兄もろう者という家庭で育ったコーダだったのだ。

そんな彼は、生活のためにアルバイトの一つとして手話通訳士の仕事を引き受ける。そしてあるろう者の法廷通訳を引き受けるのだが、その活動の中で、10年前に彼が手話通訳士として関わった、ある事件と再び向き合うことになる。かつて警察の事務職で働いていた時、ある殺人事件の被疑者がろう者だったため、彼は取り調べの通訳を引き受けることになるのだが、一応の解決を見たにも拘らず、彼の中にはモヤモヤとしたものが残る。そして10年後再び似たような事件が起こり、否応なくその事件に巻き込まれていく…。

終盤に向かっての緻密な展開と筆致にも驚いたが、何よりも驚いたのは、作者が日本におけるろう者社会の現状について非常に詳しく語っていたことだった。彼自身がコーダなのかなと思ったが、そうではないが、ご家族が障害を持っていらっしゃって、長年その介護をされているようで、それが同じようにハンディキャップを抱えている人たちに目を向けるきっかけになったということだった。同じ手話でも、私たちがTVなどでの講演の時に見るのは、日本語と手話の語をほぼ一対一に対応させた日本語対応手話(Signed Japanese)で、それとは別にろう者同士、またはろう者と聴者の間で生まれ、広がった日本手話(Japanese Sign Language, JSL)があることなどが詳しく語られていた。この小説は、多くの人に知られていないろう者社会の現状を知ってほしいという側面も強く持っている。

作者は小説のタイトル「デフ・ヴォイス」には三つの意味が込められていると言う。【一つは、そのまま「ろう者の声」。もう一つは「声」そのものではないですが、ろう者にとっての言語である「手話」ということ。最後の一つには、ろう者に限らず、言いたいことがあっても圧倒的な多数の前にあってその声が社会に届きにくい社会的少数者の声、という意味もこめました。】

日本にもコーダの人々が2万人以上もいるという事実を、先ず知ることから始めないといけないと思ったことだ。

外国の映画をきっかけに、このような作品に出会えたことは貴重な体験であった。続編もあるようなので、また読んでみたいと思ったことだ。

小説『尼子経久』(中村整史朗)雑感 [読書]

小説『尼子経久』中村整史朗作(PHP文庫)

少し前にBSの「英雄たちの選択」シリーズで『難攻不落!月山富田城〜尼子vs.毛利 史上最大の籠城戦〜』をやっていたので録画して観た。このシリーズは『武士の家計簿』などで知られる歴史学者の磯田道史が司会を務める番組で、たまたまTVを点けて観ることが多かったが、水曜日の朝8時だったんだ。ちゃんと覚えておこう(笑)。月山富田城は我が島根県にかつてあった山城なので、ぼんやりと知ってはいたが、それ以上突っ込むことなく今に至っていた。番組を観て山城としての素晴らしさはよく分かったが、この城を拠点として山陰から中国一帯を席巻した尼子氏のことをもっと知りたくなった。

月山富田城址遠望。(島根県安来市広瀬町富田)

尼子氏については、その全盛期よりは、毛利元就によっていったん亡ぼされた後、遺臣の山中鹿之助幸盛が尼子家再興を願い、「我に七難八苦を与えたまへ」と神仏に祈ったというエピソードのことの方が記憶には残っている。京の東福寺で僧をしていた尼子誠久の遺児・勝久を還俗させて、月山富田城の奪還を目指したがうまくいかず、最終的には信長・秀吉を頼って上月城(兵庫県)に入ったが、毛利に攻められて滅んだということであるが、こちらの方が多くの大河ドラマで取り上げられることが多いからかもしれない。

この番組を観て富田城址を見に行きたいと思ったが、詳しい解説を見ながらでないと、ただの山城としか見ることはできないようにも思った。ふと、かなり前に『尼子経久』という小説を買っていたな、と思い出して本棚を探すと標記の文庫本があった。パラパラと頁をめくってみたが覚えがないので、「積読」だったのだろうと思う。作者の中村整史朗について調べてみたがプロフィールはほとんど見当たらなかった。他に『本田正信』や江戸の雑学的な著書があったが全て絶版になっていて、それほどメジャーにならなかった作家のようではある。

尼子経久像。

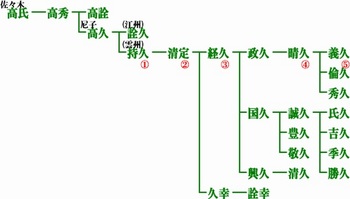

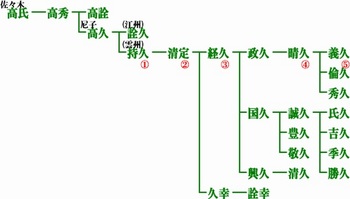

読み始めると、当然であるが出雲や石見の知っている地名がどんどん出てきて興味深く読めた。尤も、他県の人が読んでも全く知らない地名ばかりで面白くないだろうと思う。そういうところが「尼子氏の物語」がメジャーになれない要因の一つかも知れない。こちらは国人(豪族)の苗字として「三刀屋」とか「古志」「新宮党」とか出てくると「おおっ!」となるんだけど。出雲尼子氏の祖は尼子持久といって経久の祖父にあたる。京極氏の一族で近江国甲良荘尼子郷(今の滋賀県甲良町)に居住したので尼子氏を名乗るようになったということである。出雲・飛騨・隠岐・近江守護を務める京極家から守護代として出雲に派遣されたが、孫の経久の代になって室町幕府や守護の命を聞かなくなり、一度は守護代の地位を剥奪されるが、実力で月山富田城を奪い返し勢力を広げ、遂には「十一ヶ国太守」と称されるほどの戦国大名となる、というサクセスストーリーである。

作者によると、下克上の嚆矢と言われる北条早雲より前に下克上を行ったパイオニアということであるが、一般にそう言われないのは、北条氏が五代にわたって関東を支配したのに対して、尼子氏は経久の孫の詮久(後の尼子晴久)の代に一時は勢力を拡大するも、毛利元就によって滅ぼされてしまったからかも知れない。毛利氏が「三本の矢」の教えを元に一族の支配体制を強固にしていったのに対し、尼子氏は経久の能力や人間的魅力のみに支えられていたという違いがあったのかもしれない。であるにしても、山陰の雄尼子氏についてはもう少し歴史の光が当てられてもいいのではないかと思われた。

この稿を書くにあたって色々調べていると、1997年の大河ドラマ『毛利元就』の中で緒形拳が尼子経久役を実に魅力的に演じていたことが分かった。というか思い出した(笑)。そのダイジェスト版がyoutubeにあったので、それを引用してこの稿を終えたいと思う。

尼子経久ダイジェスト

https://www.youtube.com/watch?v=HEqeqevOxRI

今やっている大河の『麒麟がくる』などを通して、三好長慶やその家来の松永久秀などが再評価される機運になっているようだ。願わくば尼子一族の興亡も再評価され、小説に書く人が出てきてほしいと思ったことだよ。

少し前にBSの「英雄たちの選択」シリーズで『難攻不落!月山富田城〜尼子vs.毛利 史上最大の籠城戦〜』をやっていたので録画して観た。このシリーズは『武士の家計簿』などで知られる歴史学者の磯田道史が司会を務める番組で、たまたまTVを点けて観ることが多かったが、水曜日の朝8時だったんだ。ちゃんと覚えておこう(笑)。月山富田城は我が島根県にかつてあった山城なので、ぼんやりと知ってはいたが、それ以上突っ込むことなく今に至っていた。番組を観て山城としての素晴らしさはよく分かったが、この城を拠点として山陰から中国一帯を席巻した尼子氏のことをもっと知りたくなった。

月山富田城址遠望。(島根県安来市広瀬町富田)

尼子氏については、その全盛期よりは、毛利元就によっていったん亡ぼされた後、遺臣の山中鹿之助幸盛が尼子家再興を願い、「我に七難八苦を与えたまへ」と神仏に祈ったというエピソードのことの方が記憶には残っている。京の東福寺で僧をしていた尼子誠久の遺児・勝久を還俗させて、月山富田城の奪還を目指したがうまくいかず、最終的には信長・秀吉を頼って上月城(兵庫県)に入ったが、毛利に攻められて滅んだということであるが、こちらの方が多くの大河ドラマで取り上げられることが多いからかもしれない。

この番組を観て富田城址を見に行きたいと思ったが、詳しい解説を見ながらでないと、ただの山城としか見ることはできないようにも思った。ふと、かなり前に『尼子経久』という小説を買っていたな、と思い出して本棚を探すと標記の文庫本があった。パラパラと頁をめくってみたが覚えがないので、「積読」だったのだろうと思う。作者の中村整史朗について調べてみたがプロフィールはほとんど見当たらなかった。他に『本田正信』や江戸の雑学的な著書があったが全て絶版になっていて、それほどメジャーにならなかった作家のようではある。

尼子経久像。

読み始めると、当然であるが出雲や石見の知っている地名がどんどん出てきて興味深く読めた。尤も、他県の人が読んでも全く知らない地名ばかりで面白くないだろうと思う。そういうところが「尼子氏の物語」がメジャーになれない要因の一つかも知れない。こちらは国人(豪族)の苗字として「三刀屋」とか「古志」「新宮党」とか出てくると「おおっ!」となるんだけど。出雲尼子氏の祖は尼子持久といって経久の祖父にあたる。京極氏の一族で近江国甲良荘尼子郷(今の滋賀県甲良町)に居住したので尼子氏を名乗るようになったということである。出雲・飛騨・隠岐・近江守護を務める京極家から守護代として出雲に派遣されたが、孫の経久の代になって室町幕府や守護の命を聞かなくなり、一度は守護代の地位を剥奪されるが、実力で月山富田城を奪い返し勢力を広げ、遂には「十一ヶ国太守」と称されるほどの戦国大名となる、というサクセスストーリーである。

作者によると、下克上の嚆矢と言われる北条早雲より前に下克上を行ったパイオニアということであるが、一般にそう言われないのは、北条氏が五代にわたって関東を支配したのに対して、尼子氏は経久の孫の詮久(後の尼子晴久)の代に一時は勢力を拡大するも、毛利元就によって滅ぼされてしまったからかも知れない。毛利氏が「三本の矢」の教えを元に一族の支配体制を強固にしていったのに対し、尼子氏は経久の能力や人間的魅力のみに支えられていたという違いがあったのかもしれない。であるにしても、山陰の雄尼子氏についてはもう少し歴史の光が当てられてもいいのではないかと思われた。

この稿を書くにあたって色々調べていると、1997年の大河ドラマ『毛利元就』の中で緒形拳が尼子経久役を実に魅力的に演じていたことが分かった。というか思い出した(笑)。そのダイジェスト版がyoutubeにあったので、それを引用してこの稿を終えたいと思う。

尼子経久ダイジェスト

https://www.youtube.com/watch?v=HEqeqevOxRI

今やっている大河の『麒麟がくる』などを通して、三好長慶やその家来の松永久秀などが再評価される機運になっているようだ。願わくば尼子一族の興亡も再評価され、小説に書く人が出てきてほしいと思ったことだよ。

小説『愛なき世界』(三浦しをん)雑感 [読書]

小説『愛なき世界』(三浦しをん)

少し前にしをんさんの書いた『舟を編む』を読んで面白かったので、他の小説も読んでみようと思った。割と最近書かれたもので『愛なき世界』という小説の題名に惹かれた。 内容を少し見ると、植物学の研究に生涯を捧げようとしている女性を主人公にした小説ということだった。『舟を編む』も辞書の編纂という、およそ小説になりにくそうな題材に取り組んで、見事な小説にしていたので、一見地味そうな(実際やや地味な読後感ではあったが)題材をどう料理するのか興味を持った。

たぶんこのジャンルに関しては門外漢であろう作者が、小説を書くにあたって大変な取材の努力をしただろうことは読んでいてよく分かった。他にも同様なアプローチとして、箱根駅伝を舞台にしたものや、就活がテーマのもの、文楽を解説したもの(これは随筆か)などがあるので、また読んでみようと思う。新境地を開拓するためのネタ探しともとれなくはないが、それ以上に未知のジャンルに対する旺盛な好奇心と知識欲のようなものがあるのだろうと思われる。それは作家であるかどうかと関わりなく見習いたいと思うことではある。

さて、この小説であるが、赤門で知られるT大で植物学の研究をしているのが主人公本村紗英である。ひょんなことから植物学の研究に興味を持つようになり、頑張ってT大の院試を突破し、今ではモデル生物としてよく研究対象になっている「シロイヌナズナ」の研究に打ち込んでいる。元々男女の恋愛というようなことが苦手だった紗英は、研究にいそしむうちに、恋愛や結婚よりも研究に生涯を捧げたいと思うようになる。

「シロイヌナズナ」

洋食屋の見習い・藤丸陽太の店はT大の近くで営業しているため、植物学研究室に出前を運ぶようになり、紗英に恋をしてしまった。紗英の研究は成就するのだろうか。そして二人の恋は…、というようにストーリーは進んでいく。

植物学研究者と料理人との恋という設定もなかなか珍しい組み合わせだ。シロイヌナズナの研究に打ち込む女性が主人公なので、実験の場面も多く、「メンデルの法則」とか「~変異体」とかの専門用語もたくさん出てくるので、一般読者(私もその一人だが)にはややついていくのが難しい部分もある。同じく門外漢である料理人藤丸の目を通して、植物の生態の不思議さを感じながら読むと、面白いと感じられるかもしれない。私は近所に住んでいて花の名などいろいろ教えていただいた方(花博士と呼んでいた)が大学で植物学を専攻していらっしゃったので、それを重ねながら読んでいくことが出来た。

藤丸の料理人としての野菜などへの視点と植物研究の視点が、研究室の個性あふれる教授や院生たちとのやり取りの中で、不思議にシンクロしていくさまがなかなか面白かった。全ての動植物を支配しているかのようにも見える人間たちだが、長い地球の歴史の中では、それがなんぼのものだろう、という気にもさせてくれる。

「愛なき世界」という表題であるが、登場人物たちを見つめる作者の目は、この上なく愛と慈しみに満ちている、そんな小説だと思ったことだよ。

少し前にしをんさんの書いた『舟を編む』を読んで面白かったので、他の小説も読んでみようと思った。割と最近書かれたもので『愛なき世界』という小説の題名に惹かれた。 内容を少し見ると、植物学の研究に生涯を捧げようとしている女性を主人公にした小説ということだった。『舟を編む』も辞書の編纂という、およそ小説になりにくそうな題材に取り組んで、見事な小説にしていたので、一見地味そうな(実際やや地味な読後感ではあったが)題材をどう料理するのか興味を持った。

たぶんこのジャンルに関しては門外漢であろう作者が、小説を書くにあたって大変な取材の努力をしただろうことは読んでいてよく分かった。他にも同様なアプローチとして、箱根駅伝を舞台にしたものや、就活がテーマのもの、文楽を解説したもの(これは随筆か)などがあるので、また読んでみようと思う。新境地を開拓するためのネタ探しともとれなくはないが、それ以上に未知のジャンルに対する旺盛な好奇心と知識欲のようなものがあるのだろうと思われる。それは作家であるかどうかと関わりなく見習いたいと思うことではある。

さて、この小説であるが、赤門で知られるT大で植物学の研究をしているのが主人公本村紗英である。ひょんなことから植物学の研究に興味を持つようになり、頑張ってT大の院試を突破し、今ではモデル生物としてよく研究対象になっている「シロイヌナズナ」の研究に打ち込んでいる。元々男女の恋愛というようなことが苦手だった紗英は、研究にいそしむうちに、恋愛や結婚よりも研究に生涯を捧げたいと思うようになる。

「シロイヌナズナ」

洋食屋の見習い・藤丸陽太の店はT大の近くで営業しているため、植物学研究室に出前を運ぶようになり、紗英に恋をしてしまった。紗英の研究は成就するのだろうか。そして二人の恋は…、というようにストーリーは進んでいく。

植物学研究者と料理人との恋という設定もなかなか珍しい組み合わせだ。シロイヌナズナの研究に打ち込む女性が主人公なので、実験の場面も多く、「メンデルの法則」とか「~変異体」とかの専門用語もたくさん出てくるので、一般読者(私もその一人だが)にはややついていくのが難しい部分もある。同じく門外漢である料理人藤丸の目を通して、植物の生態の不思議さを感じながら読むと、面白いと感じられるかもしれない。私は近所に住んでいて花の名などいろいろ教えていただいた方(花博士と呼んでいた)が大学で植物学を専攻していらっしゃったので、それを重ねながら読んでいくことが出来た。

藤丸の料理人としての野菜などへの視点と植物研究の視点が、研究室の個性あふれる教授や院生たちとのやり取りの中で、不思議にシンクロしていくさまがなかなか面白かった。全ての動植物を支配しているかのようにも見える人間たちだが、長い地球の歴史の中では、それがなんぼのものだろう、という気にもさせてくれる。

「愛なき世界」という表題であるが、登場人物たちを見つめる作者の目は、この上なく愛と慈しみに満ちている、そんな小説だと思ったことだよ。

小説『舟を編む』(三浦しをん)雑感 [読書]

小説『舟を編む』

久しぶりに本を読んだ。直近に読んだ本は?とブログを見ると去年の2月が最後だった(笑)。元国語教師としては面目ないことこの上ない。バンド活動がやや忙しくなったこともあるが、映画はそこそこ観ているのにと思うと、やはり映画やTV、ネットで情報を得る方がお手軽なので、ついついそっちに走ってしまうのだろう。仕事を辞めてじっくり物事を考えたりゆったりとした生き方をしたいと思っていたはずなのにねえ。

三浦しをんの書いたこの小説は、2012年の本屋大賞を獲ったので題名は覚えていた。もう図書館の仕事はやっていなかったが、本屋大賞のベスト10のいくつかはよく購入していたので、目に付いていたのかもしれない。遅ればせながら読んでみることにした。

『舟を編む』という書名からは航海に関係した話かなと思われたが、辞書の編集をテーマにした小説であったことにまず驚いた。およそ小説のテーマになりそうにないと思えたからだ。命名の由来は「辞書は言葉の海を渡る舟、編集者はその海を渡る舟を編んでいく」ということらしい。国語学者の大槻文彦が明治期に編纂した日本初の国語辞典『言海』から来ているのかな。地道な辞書の編集の作業はさして面白くもないだろうと思って読み始めたが、そんなことは全くなかった。

「岩波書店」などをモデルにしたと思われる架空の出版社「玄武書房」の営業部員だった馬締(まじめ)光也は、辞書編集部を定年退職することになり、後継者を探していたベテラン編集者・荒木にふとしたきっかけで見出され、辞書編集部に異動になり、中型国語辞典『大渡海』を刊行するための編纂の作業に携わることになる。大学院で言語学を専攻していた馬締だが、名前の通り真面目で融通の利かない性格が災いして、営業部では厄介者扱いされていたが…。

およそ小説の主人公にはなりそうにない馬締だが、作者の温かくユーモアに満ちた描写で実に魅力的な人物に見えるのが不思議だった。まあ、下宿の一階の全ての部屋が馬締の書庫になっているというところや、その下宿のおばあちゃんの美しい孫娘の香具矢との出会い、その彼女が板前志望であるという設定など、物語が単調にならない工夫は至るところにされているのだが。

辞書編纂の過程の描写については非常に興味深く読むことが出来た。中学生のころ旺文社の「国語総合辞典」だったかな、横書きで和英辞典も兼ねているよくできた辞書で、ずいぶんお世話になった。作中でも出て来たように、思春期の少年が性的な興味を辞書を引くことに費やしたりしたことが自分にも少なからずあったので、そういったディテールもこの作品の面白さの一つであると思われる。大学で工学部から文学部に転部した時も、行きがかり上言語学をやりたいなどと標榜したことも懐かしく思い出された。

言葉に対するちょっとしたこだわりや、細かいところが気になる(右京さんじゃないけど)点などは今の自分の人格の大きな部分を占めているのかも知れないなあ、と読みながら思った。ともすればそれを周囲に対して敷衍して、「上から目線」などど反発もされてきたのだろうなと思うが、そういった "opinionate" な性格はなかなか変えられないでいる。

作中で広報宣伝部に異動になりながら、馬締のことを心配し、フォローし続ける同僚の西岡正志が心の中で馬締を励ます言葉が妙に印象に残ったので書き留めておく。

「ちょっと力を抜けや、まじめ、じゃないと、おまえのまわりのひとはみんな、いつか息を詰まらせる。大きすぎる期待や要求は毒だ。おまえ自身だって、求めただけの反応を得られず、やがて疲れてしまうだろう。疲れて、諦めて、だれにも頼れず一人になってしまう。」

馬締はその期待に応えて見事辞書を完成させるのだが、それは実際に小説を読んで確かめられるのが良いと思う。

この小説は翌年に松田龍平と宮崎あおいのW主演で映画化され、かなりのヒットになったようだ。DVDになっているようなのでまた観てみようと思ったことだよ。webで映画のフラッシュが紹介されていたので、自分が読んだ時のイメージに近いものを一部使わせていただいた。

![舟を編む 通常版 [DVD] 舟を編む 通常版 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51Gl5aomUaL._SL160_.jpg)

久しぶりに本を読んだ。直近に読んだ本は?とブログを見ると去年の2月が最後だった(笑)。元国語教師としては面目ないことこの上ない。バンド活動がやや忙しくなったこともあるが、映画はそこそこ観ているのにと思うと、やはり映画やTV、ネットで情報を得る方がお手軽なので、ついついそっちに走ってしまうのだろう。仕事を辞めてじっくり物事を考えたりゆったりとした生き方をしたいと思っていたはずなのにねえ。

三浦しをんの書いたこの小説は、2012年の本屋大賞を獲ったので題名は覚えていた。もう図書館の仕事はやっていなかったが、本屋大賞のベスト10のいくつかはよく購入していたので、目に付いていたのかもしれない。遅ればせながら読んでみることにした。

『舟を編む』という書名からは航海に関係した話かなと思われたが、辞書の編集をテーマにした小説であったことにまず驚いた。およそ小説のテーマになりそうにないと思えたからだ。命名の由来は「辞書は言葉の海を渡る舟、編集者はその海を渡る舟を編んでいく」ということらしい。国語学者の大槻文彦が明治期に編纂した日本初の国語辞典『言海』から来ているのかな。地道な辞書の編集の作業はさして面白くもないだろうと思って読み始めたが、そんなことは全くなかった。

「岩波書店」などをモデルにしたと思われる架空の出版社「玄武書房」の営業部員だった馬締(まじめ)光也は、辞書編集部を定年退職することになり、後継者を探していたベテラン編集者・荒木にふとしたきっかけで見出され、辞書編集部に異動になり、中型国語辞典『大渡海』を刊行するための編纂の作業に携わることになる。大学院で言語学を専攻していた馬締だが、名前の通り真面目で融通の利かない性格が災いして、営業部では厄介者扱いされていたが…。

およそ小説の主人公にはなりそうにない馬締だが、作者の温かくユーモアに満ちた描写で実に魅力的な人物に見えるのが不思議だった。まあ、下宿の一階の全ての部屋が馬締の書庫になっているというところや、その下宿のおばあちゃんの美しい孫娘の香具矢との出会い、その彼女が板前志望であるという設定など、物語が単調にならない工夫は至るところにされているのだが。

辞書編纂の過程の描写については非常に興味深く読むことが出来た。中学生のころ旺文社の「国語総合辞典」だったかな、横書きで和英辞典も兼ねているよくできた辞書で、ずいぶんお世話になった。作中でも出て来たように、思春期の少年が性的な興味を辞書を引くことに費やしたりしたことが自分にも少なからずあったので、そういったディテールもこの作品の面白さの一つであると思われる。大学で工学部から文学部に転部した時も、行きがかり上言語学をやりたいなどと標榜したことも懐かしく思い出された。

言葉に対するちょっとしたこだわりや、細かいところが気になる(右京さんじゃないけど)点などは今の自分の人格の大きな部分を占めているのかも知れないなあ、と読みながら思った。ともすればそれを周囲に対して敷衍して、「上から目線」などど反発もされてきたのだろうなと思うが、そういった "opinionate" な性格はなかなか変えられないでいる。

作中で広報宣伝部に異動になりながら、馬締のことを心配し、フォローし続ける同僚の西岡正志が心の中で馬締を励ます言葉が妙に印象に残ったので書き留めておく。

「ちょっと力を抜けや、まじめ、じゃないと、おまえのまわりのひとはみんな、いつか息を詰まらせる。大きすぎる期待や要求は毒だ。おまえ自身だって、求めただけの反応を得られず、やがて疲れてしまうだろう。疲れて、諦めて、だれにも頼れず一人になってしまう。」

馬締はその期待に応えて見事辞書を完成させるのだが、それは実際に小説を読んで確かめられるのが良いと思う。

この小説は翌年に松田龍平と宮崎あおいのW主演で映画化され、かなりのヒットになったようだ。DVDになっているようなのでまた観てみようと思ったことだよ。webで映画のフラッシュが紹介されていたので、自分が読んだ時のイメージに近いものを一部使わせていただいた。

![舟を編む 通常版 [DVD] 舟を編む 通常版 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51Gl5aomUaL._SL160_.jpg)

小説『木漏れ日に泳ぐ魚』雑感 [読書]

恩田陸さんは、SF・ミステリー・冒険小説・ホラー・青春小説・音楽小説など幅広いジャンルの作品を執筆してきている。それは今まで読んだ作品を並べてみてもよくわかる(『光の帝国 常野物語』『夜のピクニック』『蜜蜂と遠雷』など)。小説を書き始めた頃作った「構想リスト」をほぼ作品化しているそうだが、「こんな作品を書きたい」とまず着想し、それを具現化するためには膨大な取材と読書量が必要だと思うと、何をやるにも億劫がってぐずぐずしてしまう身としては計り知れない感じがする。

本作は上のどのジャンルに当たるのだろう。一組の男女が別れようとする、その最後の夜が描かれているということでいえば、恋愛小説といえるだろうが、このカップルは普通の男女の関係とはかなり異なる。二人の出会いから最後の別れの日を迎えるまでのことが、幼少期や一年前などの追憶を行ったり来たりさせながら語られて、次第に真実?が明らかにされていく、という流れはミステリーと言ってもいいようで、読み始めたら一気に終りまで読まずにいられなかった。

語り口も基本的には二人の会話によって成り立っているのだが、章毎に主人公の二人(千尋と千明)が交互に主体となり、それぞれの内心の葛藤なども描かれているので、演劇の「二人劇」に似ていながら更に重層的な世界を描いているように見える。これを「二人劇」でやってみたらどういう風になるのかなということも興味がそそられる。ただ、シチュエーションなどがかなり架空の設定のようでもあるので、読み終わってみるとやや人工的な臭いがしたのが残念であった。壮大な実験作といってもいいのかもしれない。

作中で漱石の『こころ』の一節が引用されている場面がある。『こころ』は主人公の「先生」が「遺書」の形で独白するという設定になっている。先生が友人のKを裏切り、それが原因でKが自殺したのだと知った瞬間「「もう取り返しがつかないという黒い光が、私の未来を貫いて、一瞬間に私の前に横たわる全生涯をものすごく照らしました。」と思ったという場面である。人間はこの先生のような<罪>を不可避に持っていて、我々はそれを背負って生きていかねばならないとすると、この二人の<罪>とはいかなるものだろう。この作品のモチーフはもう一つの『こころ』を書いてみたいということだったのかもしれない。

終わりの方で、二人が<恋>をしても良い関係であるということが分かって、千明の中から相手に対する切ないほどの思いが消えていくという描写があった。「愛する」ということは所詮「自己愛」を相手に投射したものであって、禁じられているということから解放されると、途端に思いは色あせていくものなのだ、ということなのだろうか。

ネタバレしないように書くのは難しいな、と思いながら書いてきたが、実験作であるということを差し引いても面白く読めるので、是非一読されることをお薦めする。最後に、少し前に観た再放送テレビドラマ『ゴンゾウ』の中で真犯人が口癖のように口走る「この世界に、愛は、あるの?」という言葉が、この小説を読んだとき妙にオーバーラップしたことだよ、と付け加えておく。

小説『日の名残り』雑感 [読書]

今年のノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロの小説『日の名残り』(原題:The Remains of the Day)は、1989年に刊行され同年のブッカー賞を受賞している。去年の初めに読んだ『わたしを離さないで』は2005年の刊行だからそれより15年前にかかれたことになる。30代半ばですでにこのような長編小説を書いていたということにまず驚かされる。でも漱石が『吾輩は猫である』(1905年)を書いた時とほぼ同じであるから大作家とはそうしたものなのかもしれない。

物語は大きなお屋敷の執事であるスティーブンスが、新しいアメリカ人の主人ファラディ氏の勧めで、イギリス西岸のクリーヴトンへと小旅行に出かけるところから始まる。またそれは手薄になった召使の補強のため、以前女中頭を勤めていたミス・ケントン(現ミセス・ベン)を訪ねるためでもあった。その6日間の旅の中で1956年の「現在」から1920年代~1930年代にかけての回想を絡めながら語られる。予備知識なしに読み始めたので2014年から2017年まで日曜日の夜に放映されていたドラマ『ダウントン・アビー 華麗なる英国貴族の館』を思い起こしながら読み進めた。ドラマの方は切れ切れにしか観ていなかったが、それでも1920年代の英国貴族社会のありようをある程度知っていたのでイメージすることができた。

『ダウントン・アビー』は主に第一次世界大戦の前後の時代の流れの中で、英国貴族社会が崩壊していくさまが描かれていたが、この小説は更に第二次世界大戦が終わった後まで回想されていたので、二つの大戦を経てイギリス社会がどう変動したのかを垣間見ることができて興味深かった。ただし、あくまでも執事の目から見たこととして描かれるので、そのぶん政治的な動きの細部にはオブラートがかけられていて、若干の欲求不満も感じたが、デリケートな歴史事象を扱う小説としては実にうまい手法であるなあとも感じられた。

スティーブンスは敬愛するダーリントン卿の屋敷「ダーリントンホール」の執事であることに喜びを感じ、「偉大な執事」になるべく日々の執務を行なっていた。彼にとって優れた執事とは「品格」を備えているということで、その品格とは卓越した実務的能力を備えながら、自分の意見を主張することはせず、尊敬する主人に寄り添うことであったと思われる。だから、主人であり人格者でもあったダーリントン卿が第一次大戦後の戦後処理の中で対独宥和主義に傾き、やがてナチス・ドイツによる対イギリス工作に取り込まれるという過ちを犯したときも、決して口を挟むことなく、主人をサポートし続ける。

スティーブンスの丁寧な語り口調は、土屋政雄の見事な翻訳にもよるだろうが、彼の執事としての振る舞いと矜恃のありようを体現しているように見える。しかしそれは同時に彼の、あるいは時代の限界をも表しているかのようでもある。執事としての「分」を守ろうとするあまり、まるで修行僧のように自らを律し続けた彼は、主人の過ちにも彼を秘かに慕うミス・ケントンの思いにも気付いていないかのようである。6日間の旅の終りに全てを諒解した彼は、旅の終りに立ち寄ったウェイマスの街で、夕暮れのの海辺の美しい情景を見ながら泣く。

彼らの生き方は、後から振り返れば愚かな過ちに満ちたもの、と映るかもしれないが、それは彼らに限ったことではなく戦前・戦中の日本にも確かにあったはずだ。ともあれ、彼らの生き様に自らの拙い人生を重ね合わせながら、いろいろなことを考えさせられた、そんな小説であった。1993年にジェームズ・アイヴォリー監督で映画化されているようなので、それも観てみたいと思ったことだよ。

※写真は映画のものらしきものをwebからいただきました。

![日の名残り コレクターズ・エディション [SPE BEST] [DVD] 日の名残り コレクターズ・エディション [SPE BEST] [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51QreqSv6uL._SL160_.jpg)

評論『芭蕉という修羅』雑感 [読書]

『芭蕉という修羅』嵐山光三郎(著)

俳聖「芭蕉」の本業は実は凄腕の水道工事請負人だった?『おくのほそ道』の旅は幕府隠密として仙台伊達家の動向を探る使命を帯びていた?侘び寂びの世界を吟じる風雅な俳人と見られている芭蕉の裏側をえぐり、生涯を通して欲望の修羅を生きた様をたどる評伝的評論、というのが本書の要諦であるようだ。

作者の嵐山光三郎の作品は、ずいぶん前に『兼好凶状秘帖』という兼好忍者説をもとにした小説を読んだぐらいである。創作の読み物としては面白いが、兼好の実像からは遠いのかな、と思っていた。今回これを読むことにしたのは、以前「湊川隧道」についてブログに書いた時、「湊川隧道保存友の会」の方から丁寧なコメントをいただき、この本も面白いですよと紹介していただいたからである。「水道工事」つながりのご紹介だったかもしれない。斯く言う私もかつて「土木工学科」に籍だけ置いていたことがあるので、興味だけは今でも持っている(笑)。

芭蕉は伊賀上野の出身であるが、名字帯刀を許されているものの身分は農民だった。若くして伊賀国上野の侍大将・藤堂新七郎良清の嗣子・主計良忠(俳号は蝉吟)の近習として仕えることになった。蝉吟と一緒に京の北村季吟(貞門派)に師事したのが俳人としてのスタートである。4年後に主君の良忠が没したため、江戸日本橋に下向し、俳諧の宗匠としての生活がスタートするのだが、いきなり名声を得るべくもなく、神田川の分水工事の差配をすることになる。「人足の帳簿づけのような」仕事とも言われているのだが、作者は築城の名手であった藤堂家の家臣ということから相当な土木工事の知識もあったと推察している。

芭蕉翁の旅姿をあらわすといわれる「俳聖殿」(伊賀上野)。二年前に行った。

とにかく、日本橋時代は経済的にも余裕があったと思われるが、そこから深川に隠棲するようになった背景にも、当時の幕府の政権交代(家綱→綱吉)やそれに伴う権力機構の変化があると作者は見る。政治的ごたごたから逃れるように深川に移り住んだというのだ。作風の変化も、宗匠として句会を開き、点数をつけて謝礼を得るというような生活を好まなかったというだけではなかったようである。当初好んでいた諧謔を旨とする「談林俳諧」から、自然や自分を凝視するというように作風が変化するのにも彼の生活基盤の変化が反映されていたと考えると面白い。

『野ざらし紀行』『鹿島詣』『笈の小文』『更科紀行』などの紀行の背景にも芭蕉とその一派の情報収集・情報交換の目的もあったと作者は見ている。そういえば「本能寺の変」の明智光秀もその決行の前に威徳院西坊で連歌の会を開き、「ときは今 天が下知る 五月哉」と詠んだというが、その時同席していた里村紹巴という連歌師なども密偵・スパイというような側面を持っていたのかなあと思ったりした。

さて、『おくのほそ道』の旅も冒頭で触れたように、「日光東照宮の修復」を命じられた仙台伊達家が過重な負担に謀反の気持ちを持つかもしれないと恐れた幕府が、芭蕉らに動向を探らせるための旅でもあったと述べている。あれほど行きたいと言っていた松島に一泊しただけだったとか、旅の行程の特異さがある程度説明できるというもの、そして同行した弟子の河合曾良の『曾良旅日記』との照合などから論じられている。

我々の従来の素朴な芭蕉観からすれば荒唐無稽と思われる向きもあるだろうが、俳聖「芭蕉」として色眼鏡で見てしまうところがあるのも一方の事実であろうと思われる。枯れた味わいがあると思われた古刹仏像が実は金ぴかで極彩色のものだったというように。そのほうが生身の人間芭蕉を感じられるなら、それはそれでいいのではないかと思ったことだよ。

作者の新たな解釈による「古池や蛙飛びこむ水の音」や「閑さや岩にしみ入る蝉の声」なども是非一度読んでみて欲しい。今回は図書館で借りたが文庫本になったら買おうかなと思った。

最後に本書の結びの言葉を紹介して、つたない雑感を終わりたい。

「芭蕉は『ほそ道』の旅から帰って五年後に没するが、生涯を通じてはげしい闘争のなかに身をおき、妄執が心からはなれることはなかった。風狂とはそういうことである。俳諧(はいかい)は共同体の文芸で、修羅場に屹立(きつりつ)する孤峰が芭蕉である。修羅の巷(ちまた)を芭蕉は運動体として歩きつづけた。」

俳聖「芭蕉」の本業は実は凄腕の水道工事請負人だった?『おくのほそ道』の旅は幕府隠密として仙台伊達家の動向を探る使命を帯びていた?侘び寂びの世界を吟じる風雅な俳人と見られている芭蕉の裏側をえぐり、生涯を通して欲望の修羅を生きた様をたどる評伝的評論、というのが本書の要諦であるようだ。

作者の嵐山光三郎の作品は、ずいぶん前に『兼好凶状秘帖』という兼好忍者説をもとにした小説を読んだぐらいである。創作の読み物としては面白いが、兼好の実像からは遠いのかな、と思っていた。今回これを読むことにしたのは、以前「湊川隧道」についてブログに書いた時、「湊川隧道保存友の会」の方から丁寧なコメントをいただき、この本も面白いですよと紹介していただいたからである。「水道工事」つながりのご紹介だったかもしれない。斯く言う私もかつて「土木工学科」に籍だけ置いていたことがあるので、興味だけは今でも持っている(笑)。

芭蕉は伊賀上野の出身であるが、名字帯刀を許されているものの身分は農民だった。若くして伊賀国上野の侍大将・藤堂新七郎良清の嗣子・主計良忠(俳号は蝉吟)の近習として仕えることになった。蝉吟と一緒に京の北村季吟(貞門派)に師事したのが俳人としてのスタートである。4年後に主君の良忠が没したため、江戸日本橋に下向し、俳諧の宗匠としての生活がスタートするのだが、いきなり名声を得るべくもなく、神田川の分水工事の差配をすることになる。「人足の帳簿づけのような」仕事とも言われているのだが、作者は築城の名手であった藤堂家の家臣ということから相当な土木工事の知識もあったと推察している。

芭蕉翁の旅姿をあらわすといわれる「俳聖殿」(伊賀上野)。二年前に行った。

とにかく、日本橋時代は経済的にも余裕があったと思われるが、そこから深川に隠棲するようになった背景にも、当時の幕府の政権交代(家綱→綱吉)やそれに伴う権力機構の変化があると作者は見る。政治的ごたごたから逃れるように深川に移り住んだというのだ。作風の変化も、宗匠として句会を開き、点数をつけて謝礼を得るというような生活を好まなかったというだけではなかったようである。当初好んでいた諧謔を旨とする「談林俳諧」から、自然や自分を凝視するというように作風が変化するのにも彼の生活基盤の変化が反映されていたと考えると面白い。

『野ざらし紀行』『鹿島詣』『笈の小文』『更科紀行』などの紀行の背景にも芭蕉とその一派の情報収集・情報交換の目的もあったと作者は見ている。そういえば「本能寺の変」の明智光秀もその決行の前に威徳院西坊で連歌の会を開き、「ときは今 天が下知る 五月哉」と詠んだというが、その時同席していた里村紹巴という連歌師なども密偵・スパイというような側面を持っていたのかなあと思ったりした。

さて、『おくのほそ道』の旅も冒頭で触れたように、「日光東照宮の修復」を命じられた仙台伊達家が過重な負担に謀反の気持ちを持つかもしれないと恐れた幕府が、芭蕉らに動向を探らせるための旅でもあったと述べている。あれほど行きたいと言っていた松島に一泊しただけだったとか、旅の行程の特異さがある程度説明できるというもの、そして同行した弟子の河合曾良の『曾良旅日記』との照合などから論じられている。

我々の従来の素朴な芭蕉観からすれば荒唐無稽と思われる向きもあるだろうが、俳聖「芭蕉」として色眼鏡で見てしまうところがあるのも一方の事実であろうと思われる。枯れた味わいがあると思われた古刹仏像が実は金ぴかで極彩色のものだったというように。そのほうが生身の人間芭蕉を感じられるなら、それはそれでいいのではないかと思ったことだよ。

作者の新たな解釈による「古池や蛙飛びこむ水の音」や「閑さや岩にしみ入る蝉の声」なども是非一度読んでみて欲しい。今回は図書館で借りたが文庫本になったら買おうかなと思った。

最後に本書の結びの言葉を紹介して、つたない雑感を終わりたい。

「芭蕉は『ほそ道』の旅から帰って五年後に没するが、生涯を通じてはげしい闘争のなかに身をおき、妄執が心からはなれることはなかった。風狂とはそういうことである。俳諧(はいかい)は共同体の文芸で、修羅場に屹立(きつりつ)する孤峰が芭蕉である。修羅の巷(ちまた)を芭蕉は運動体として歩きつづけた。」

小説『蜜蜂と遠雷』(恩田陸)雑感 [読書]

恩田陸の小説はずいぶん前に『光の帝国(常野物語 )』を読んで、その不思議な世界観に惹き込まれた覚えがある。また、2004年に本屋大賞を受賞した『夜のピクニック』を読んだくらいである。「夜ピク」は自分の高校にも似たような行事があったので読んだのだが、80kmを歩き通すだけというある意味地味な行事の中に様々なドラマが語られていて、その構想力・筆力に驚かされた。高校の愛称が「北高」だったのにも親近感を覚えたのかもしれない。

『蜜蜂と遠雷』は二度目の本屋大賞と直木賞のダブル受賞ということで、読んでみようと思った。ピアノコンクールを描いた作品なので、門外漢にはとっつきにくいのかなとも思ったが、ピアノの楽曲に詳しくない人でも大丈夫ということなので。図書館には10冊ほどあったが全て貸し出し中だったので(350人の待ちだと後で知った)、ふと思いついて受賞作掲載の「オール読物3月号」を借りてみた。確かに載ってはいたが、「~抄」とあって、???と思って読んでいくと100頁までで終わっていた(笑)。やはり芥川賞のようにはいかないなあと思い知らされた。二週間経って待ちきれずBook off で買ってしまった。Book offでも人気作は結構な値段になるんだなと初めて知った。

初出の雑誌挿絵。

前置きが長くなってしまったが、物語は「芳ヶ江国際ピアノコンクール」(「浜松国際ピアノコンクール」がモデルらしい)の初めから本選に至るまでの10数日を描いたものである。と書くとこれが小説になるのだろうか、と思ってしまうのだが、主に四人の才能あるピアニストに焦点を当て、彼らのコンクールに至るまでの生育歴や師匠・家族との関わりなどがフィードバックされ、重層的な物語となっていた。雑誌で100頁読んだ後、続きが読みたいのを我慢していたせいか、買った後は一気に読んでしまった。小説の中でも誰かが言っていたが、甲子園で一番面白いのは準々決勝だというのと同じく、二次予選ぐらいが一番面白かったように思われた。主人公達がコンクールの中で変化し、成長していくさまが読み取れるからだろう。

曲が演奏される場面の描写もまた素晴らしかった。曲を知らなくても(知らないからこそ?)曲想が目の前によみがえってくるような気にさせられた。作者は言葉で音楽を演奏しているのだと思った。いくら取材を重ね、実際のコンクールを何度も聴いたとしても、ここまで再現性のある描写は出来まいと思って読んでいたが、調べてみると作者自身引越しの多かった幼少期の環境の中で「ピアノを習い、広く音楽を知る先生に学び」また大学では「ビッグバンドでアルト・サックスを演奏」(wiki)していたと知って、なるほどとうなずけるものがあった。そうした作者の体験・素養は作中の随所に反映されているように思われた。

クラシック音楽について語れる何ほどのものも持ち合わせてはいないのだが、このようなコンクールにおいては特に、作曲者の意図を探り、それを忠実に再現しなくてはならないと考えられているようだ。そこから逸脱すると評価が下がったり、下手をすると失格になったりする。だが、音楽とは本来そういうものではないのではないか、という疑問がこの作品の基底に流れている。この世界、自然の中は様々な音(音楽。蜜蜂の羽音や遠雷の響きのような)に満ち満ちていて、古今の天才たちはたまたまそれを譜面に書き留めただけに過ぎない。後世の解釈によってがんじがらめになっているクラシック音楽の「音を外へ連れ出」さなくてはならないのではないか。

それを最も体現しているのが「蜜蜂王子」こと風間塵という自然児であり、彼に触発されて残りの3人も自分の殻を破っていく。もともとそのような資質があったからだろうが、彼らが身をよじるように自らの旧い殻を脱ぎ捨てていく過程はいじらしくも美しい。自分のような凡庸な人間にもいくつかは思い当たることもあって、読んでしまったらまたBook off にと思っていたが、もうしばらく手元に置いて、ところどころ読み返してみようかな、と思ったことだよ。

小説に併せて音楽集CDも出ているが、youtube にも小説登場順のプレイリストが上げられているのが、この小説の人気を何よりも物語っているようだ。

youtube 蜜蜂と遠雷(本文登場順)

ノンフィクション『みんな彗星を見ていた』雑感 [読書]

『みんな彗星を見ていた 私的キリシタン探訪記』

星野 博美 (著)

3か月前、映画『沈黙ーサイレンスー』を観た。原作を読んでから40年経って、改めて日本におけるキリスト教受容のありようについて考えさせられたが、分からないことも多かった。その後BSの「英雄たちの選択『悲劇のキリシタン弾圧~大人になった天正遣欧使節の決断~』」という番組をたまたま観て、あの教科書でもよく見る「天正遣欧使節」が帰国した後の運命についてやっていて、彼らが苦難の旅の末渡欧して、ローマ教皇に謁見したところまでしか知らなかったので、彼らが帰国した時すでにキリシタン弾圧が始まっていて、四人がそれぞれ数奇な運命をたどったことを知り驚いた。その中で座長の磯田道史さんもさることながら、星野博美さんの発言が妙に実感がこもっていて興味を惹かれた。

そこで星野さんについて調べてみると、写真家でノンフィクション作家とあり、2015年に標記の作品を上梓したとある。この作品が縁で番組に呼ばれたのだろうと思った。462頁もある本なので買うのをためらっていたが、図書館にあったので借りてみた。表題に「私的~」と書いてある通り、学術論文的ではなく、自分のミッション・スクール体験、出自である房総半島東岸の岩和田にドン・ロドリゴというスペイン人が難破上陸した時の交流、そして遣欧使節が秀吉の前でリュートを演奏していたらしいということからリュートを習い始め…、というように自分の体験と重ね合わせながら、当時のキリシタン迫害の実像に近付いていく、という描き方であった。

千々の悲しみ 天正遣欧少年使節の奏でた曲をリュートの演奏で。「伊東マンショ」の肖像画が。

https://www.youtube.com/watch?v=wKHxGwrqy-w

自分がこの方面に疎いこともあって、またそれぞれのエピソードと史実との結びつきがやや本人の思惟の中でのそれなので分かりにくいというのもあったためか、惹き込まれながらも一気に読むことが出来ず、何度も借り直して2か月かかってやっと読了することが出来た次第。まあ、他にもやることがいっぱいあったからなあ、と言っても自己弁護でしかないが。実際には一世紀も続いたという日本のキリシタン史(もっと短いかと思っていた)について詳しく言及できるほど読み込めていないので、いくつか気になった点だけあげておきたい。

私達がよく知っているのは、ザビエルをはじめとするイエズス会の活動だろうが他にフランシスコ会やドミニコ会などの托鉢修道会も存在していて、むしろこちらの方がより禁欲的で常に裸足で歩き布教をして、キリシタン達の崇敬を集めている部分もあったようだ。先ごろ高山右近が「福者」の認定を受けたことが話題になったが、スペイン・ポルトガルの司祭達ばかりでなく、多くの日本人殉教者達も福者として認定されている。殉教の定義としては、異教徒の迫害に耐えて刑死するなどの基準があり、その結果極東の国日本が最も殉教者の多い地域になったというのは、異教徒による迫害が歴史的にも世界の中で最も多かったからだということには驚いた。

日本人キリシタンの信仰が偶像崇拝に近いものでカトリックの教義と違うとの指摘も当時あったようだが、司祭達が殉教を強く望み、殉教の様子はつぶさに記録され、遺体や着衣などは聖遺物として本国に持ち帰り崇敬の対象となるという。「聖遺物」といい「奇跡」といい、それらが日本人キリシタンの「偶像崇拝」とどれだけ違うのかは私には分からない。遠藤周作が言うように日本人はどんな宗教でも日本的に解釈して、本来の宗教から乖離してしまうのだろうか。

この本を読んで、以前考えていたより当時のキリシタン達の宗教的情熱は激しいものだったと知った気がする。そして、その情熱が独裁的為政者である家康(江戸幕府)の支配を超えてしまうと考えたとき、弾圧は激しくなったのかもしれない。秀吉も家康も初めは司祭達を追放すれば事態は収まるだろうと考えていたようだから。その後檀家制度で日本の宗教は実質的に根絶やしにされる。現代においても、「うちは~宗だから」というように、それがかつて機械的に割り当てられたものだということを忘れたかのように受容しているように見える(現代人は無宗教だからという見方もあるが)。それはキリシタン弾圧以降連綿と続いている宗教的・政治的に骨抜きにされた日本人の心性となっているかもしれないと考えると恐ろしい気もする。

おそらくそれと平行して確立された、江戸幕府のがんじがらめの官僚制度(それは明治期から戦後まで続く)と併せて、「お上には逆らわない」という従順な大衆を作り出しているとすると、それは戦後70年の今の日本の状況そのものであると言っていいのかもしれない。読みこなせていないまま、やや妄想的な感想を書いてしまったが、戦前・戦後を通じてなんら変わらないようにも見えるこの国の精神風土を顧みるとき、この「キリシタンの一世紀」についてもっと考えていく必要があるのではないか、と思ったことだ。

星野 博美 (著)

3か月前、映画『沈黙ーサイレンスー』を観た。原作を読んでから40年経って、改めて日本におけるキリスト教受容のありようについて考えさせられたが、分からないことも多かった。その後BSの「英雄たちの選択『悲劇のキリシタン弾圧~大人になった天正遣欧使節の決断~』」という番組をたまたま観て、あの教科書でもよく見る「天正遣欧使節」が帰国した後の運命についてやっていて、彼らが苦難の旅の末渡欧して、ローマ教皇に謁見したところまでしか知らなかったので、彼らが帰国した時すでにキリシタン弾圧が始まっていて、四人がそれぞれ数奇な運命をたどったことを知り驚いた。その中で座長の磯田道史さんもさることながら、星野博美さんの発言が妙に実感がこもっていて興味を惹かれた。

そこで星野さんについて調べてみると、写真家でノンフィクション作家とあり、2015年に標記の作品を上梓したとある。この作品が縁で番組に呼ばれたのだろうと思った。462頁もある本なので買うのをためらっていたが、図書館にあったので借りてみた。表題に「私的~」と書いてある通り、学術論文的ではなく、自分のミッション・スクール体験、出自である房総半島東岸の岩和田にドン・ロドリゴというスペイン人が難破上陸した時の交流、そして遣欧使節が秀吉の前でリュートを演奏していたらしいということからリュートを習い始め…、というように自分の体験と重ね合わせながら、当時のキリシタン迫害の実像に近付いていく、という描き方であった。

千々の悲しみ 天正遣欧少年使節の奏でた曲をリュートの演奏で。「伊東マンショ」の肖像画が。

https://www.youtube.com/watch?v=wKHxGwrqy-w

自分がこの方面に疎いこともあって、またそれぞれのエピソードと史実との結びつきがやや本人の思惟の中でのそれなので分かりにくいというのもあったためか、惹き込まれながらも一気に読むことが出来ず、何度も借り直して2か月かかってやっと読了することが出来た次第。まあ、他にもやることがいっぱいあったからなあ、と言っても自己弁護でしかないが。実際には一世紀も続いたという日本のキリシタン史(もっと短いかと思っていた)について詳しく言及できるほど読み込めていないので、いくつか気になった点だけあげておきたい。

私達がよく知っているのは、ザビエルをはじめとするイエズス会の活動だろうが他にフランシスコ会やドミニコ会などの托鉢修道会も存在していて、むしろこちらの方がより禁欲的で常に裸足で歩き布教をして、キリシタン達の崇敬を集めている部分もあったようだ。先ごろ高山右近が「福者」の認定を受けたことが話題になったが、スペイン・ポルトガルの司祭達ばかりでなく、多くの日本人殉教者達も福者として認定されている。殉教の定義としては、異教徒の迫害に耐えて刑死するなどの基準があり、その結果極東の国日本が最も殉教者の多い地域になったというのは、異教徒による迫害が歴史的にも世界の中で最も多かったからだということには驚いた。

日本人キリシタンの信仰が偶像崇拝に近いものでカトリックの教義と違うとの指摘も当時あったようだが、司祭達が殉教を強く望み、殉教の様子はつぶさに記録され、遺体や着衣などは聖遺物として本国に持ち帰り崇敬の対象となるという。「聖遺物」といい「奇跡」といい、それらが日本人キリシタンの「偶像崇拝」とどれだけ違うのかは私には分からない。遠藤周作が言うように日本人はどんな宗教でも日本的に解釈して、本来の宗教から乖離してしまうのだろうか。

この本を読んで、以前考えていたより当時のキリシタン達の宗教的情熱は激しいものだったと知った気がする。そして、その情熱が独裁的為政者である家康(江戸幕府)の支配を超えてしまうと考えたとき、弾圧は激しくなったのかもしれない。秀吉も家康も初めは司祭達を追放すれば事態は収まるだろうと考えていたようだから。その後檀家制度で日本の宗教は実質的に根絶やしにされる。現代においても、「うちは~宗だから」というように、それがかつて機械的に割り当てられたものだということを忘れたかのように受容しているように見える(現代人は無宗教だからという見方もあるが)。それはキリシタン弾圧以降連綿と続いている宗教的・政治的に骨抜きにされた日本人の心性となっているかもしれないと考えると恐ろしい気もする。

おそらくそれと平行して確立された、江戸幕府のがんじがらめの官僚制度(それは明治期から戦後まで続く)と併せて、「お上には逆らわない」という従順な大衆を作り出しているとすると、それは戦後70年の今の日本の状況そのものであると言っていいのかもしれない。読みこなせていないまま、やや妄想的な感想を書いてしまったが、戦前・戦後を通じてなんら変わらないようにも見えるこの国の精神風土を顧みるとき、この「キリシタンの一世紀」についてもっと考えていく必要があるのではないか、と思ったことだ。

小説『スクラップ・アンド・ビルド』雑感 [読書]

去年の芥川賞でお笑いコンビ「ピース」の又吉さんの小説「火花」と同時受賞したのがこの小説で、これもいい作品だとは聞いていたのだが、読まずにいた。今回ドラマ化されると知って録画したのだが、調べるうちにそのことが分かって、前に買っていた雑誌の受賞特集号を探し出して読んでみた。その後でドラマも見たが、大筋では重なっているものの、小説で言わんとしていることとかなりずれがあるように感じられた。小説では現代の老人介護や老人医療のあり方に対してかなり批判的な部分があり、そこがテレビドラマでは描きづらかったのだろうか、と思ったりした。テレビドラマの限界を示しているのかもしれない。映画化されたらどのように作られるのだろうかという期待も生まれた。

主人公の健斗(28)は、勤務していたカーディーラーの会社に嫌気がさして仕事を辞め、行政書士資格試験に向けての勉強をしながら就職活動をしているが、企業の中途採用試験には落ち続け、挫折感を感じながら無為に日々を送っている。4歳年下の彼女亜美とラブホテルに行って、性欲を発散させていたが、それも惰性的な関係でしかなかった。

健斗は東京の郊外のかつての新興住宅地(多摩ニュータウウン?)のマンションに母親と暮らしているが、87歳になる祖父が兄弟中をたらい回しされた挙句転がり込んできている。祖父は要介護の身であるが大きな病気もしておらず、年齢からすれば健康体といっていいが、体が思うようには動かず、「もう死んだほうがよか」という言葉を繰り返している。そんな祖父に辟易としていたが、ある時「生きる希望もなく、毎日ただ天井を見つめている生活を続けるくらいなら、いっそ手厚く介護して早く安らかな尊厳死を迎える手助けをした方が本人の希望に沿っているのではないか」と思い始める…。

健斗を通して「患者を薬漬けにして弱らせる病院」や「過剰な足し算の介護をして弱らせる介護施設」への批判が語られるのだが、なるほどとうなずける点も少なからずあった。自分も、死期が近くなりそれまでの投薬をほとんどやめたら、逆に体調が回復してきた(一時的ではあったが)例を身近で見たことがあるし、対症療法的に投薬をする医療(西洋医学?)のあり方にはやや懐疑的であったので、腑に落ちた。また施設に入って手厚い介護を受けてどんどん歩く力が弱り、認知症も進んでいく例も見てきたように思う。

日本では特にどんなに先進的な施設でも、あるいは親族の介護でも「やさしくしてあげないと可哀想」的な感情が入ってしまいがちなのかなあとも思う。

そんな健斗は、祖父を「手厚く介護」するために身体を鍛える中で、肉体を痛めつけることによって筋肉が再構築される(スクラップ・アンド・ビルド)という感覚を実感して、自分の中の本能的な「生きる意欲」に気付かされる。一方の祖父も「もう死んだほうがよか」とつぶやく反面、介護施設先で若いヘルパーの女性に性欲を持つ場面や、風呂場で溺れそうになり、助かって健斗に感謝する場面などから、彼にもまだ「生きる意欲」が残っているのだということを見せ付けられたりする。どちらが本当の祖父なのかと揺れ動く健斗であるが、それは誰にも分からないことなのかもしれない。

若い健斗にも祖父にも、そして「引き算の介護」をして祖父を元気にしようとして、厳しい態度をとっている健斗の母親にも、「死んだほうがよか」と思う瞬間は必ずあるはずで、人間はそのように「希望と絶望」を繰り返して生きていく生き物なのだ、ということなのかもしれない。ともすれば暗くなりがちなテーマを、ユーモアのある筆致でうまく描いてあるし、現代日本の社会の持つ様々な問題点がちりばめられていて、すばらしい作品になっていると感じた。

「スクラップ・アンド・ビルド」という語は「老朽化して非効率な工場設備や行政機構を廃棄・廃止して、新しい生産施設・行政機構におきかえることによって、生産設備・行政機構の集中化、効率化などを実現すること。」(wiki)とある。私は「一つのものを修理しながら大切に使うのではなく、壊れたらどんどん新しいものを購入させる現代産業のやり方」のようなものだと受け止めていたが、そう大きくはずれてもいないだろうと今でも思っている。この小説での使われ方も「破壊と再構築を繰り返して再生する」という前向きな意味(ドラマではそちらに力点が置かれていたようだ)もあるだろうが、同時に「破壊と再構築を繰り返すだけの不毛な現代」への批判もあるのではないか、と思ったことだよ。

小説『ジニのパズル』雑感 [読書]

少し前、芥川賞を受賞した小説『コンビニ人間』を読んだが、その選評で受賞作に劣らぬ高評価を得た作品、と書いてあったので読んでみることにした。芥川賞候補になる前に第59回群像新人文学賞を受賞したようなので、図書館で「群像」の6月号を借りてきた。バックナンバーが借りられるというのはいいね。

作者の崔実(チェシル)さんは在日韓国人3世で現在30歳の美しい女性である。小説の主人公パク・ジニとはかなりの度合いで作者自身とシンクロしていると思われるが、それは横に置いておいて主人公の足跡をたどっておこう。ジニは小学校時代はエスカレーター式の日本語学校に通っていた。その頃のことをこう言っている。「この日本で在日韓国人として生まれ、日本の学校に入学した日から、必然的に二つの選択肢を迫られるようになる…。それは『誰よりも先に大人になるか、それとも他の子供のように暴れまわるか。』」だと。彼女は前者を選んだが、それでも学年が進むにつれ、いわれなき侮蔑の言葉を級友から浴びせられるようになる。

中学生になり、彼女は既定路線のように、あるいはそれまでの生活から逃れるように、朝鮮学校に入学する。だが、朝鮮語も喋れない彼女にとって、そこは更なる異世界でしかなかった。授業や級友たちの対応に違和感しか感じられずますます孤立化していくジニだが、中でもどうしようもなく違和感を感じずにいられなかったのは、教室の前に飾られている二人の北朝鮮指導者の肖像画だった。

彼女の祖父は、ずいぶん前に日本を捨てて北朝鮮に渡っていく。時々送られる祖父からの手紙は、彼がかの地で幸せに暮らしていると書かれてあったが、実情はそれとはかけ離れたものであったことが容易に推察できた。北朝鮮への帰還運動1950年代から1980年代にかけ行なわれ、朝鮮総連は北朝鮮を「地上の楽園」などと宣伝し、在日朝鮮人とその家族の多くを永住帰国・移住させた。だがそれは真っ赤な嘘で、帰国者たちは強制労働の末ボロボロになって死んでいった、というのは私たちにも切れ切れに情報が伝わってくる。そういった情報を朝鮮学校の内部からの目で紹介した部分は、それだけでも私たちには衝撃的だろうと思われる。

当初の目論見とは大きく乖離した北朝鮮の現状と、そこから目をそむけているとしか見えない大人たち(朝鮮学校の?)の中にあって、彼女は次第に追い詰められ、北朝鮮によるテポドンの発射とそれに伴う彼女や級友たちが受けた仕打ちの数々に、ついに爆発する。「革命家の卵」として…。

その後の彼女は自分の起こした事件のために学校を追われ、ハワイへそしてアメリカ本土のオレゴンの学校へと転校(留学)を余儀なくされるが、どこに行っても彼女の安住の地はなかった。周囲の世界と相容れないという認識しか持てないという意味では、先に読んだ『コンビニ人間』の主人公と似ているといえなくもない。置かれている状況はまったく異なるのだが。ある種の鋭い感性が周囲の世界に直面すると同じような化学反応をしてしまうということなのだろうか。

「空が今にも落ちて来そう」としか思えないでいる彼女も、オレゴンのホームステイ先のステファニーとのやり取りの中で救われたのだろうか。ただ、彼女の起こしたささやかな<革命>が、そして「世界中に埋もれている少数派の人達」の一人として作者が書いたこの小説が、混沌としつつまた爆発寸前のようにも思えるこの世界に、一つの風穴を開けたのかもしれないとは思う。選評では、「素晴らしい才能がドラゴンのように出現した!」(辻原登)と絶賛されているが、確かにそうだと思う。文体の揺れとか若干あってもそれを凌駕する圧倒的な筆力である。次回作が楽しみであるが、一方で、このような作品を書いてしまったら次が大変だなあ、と余計な心配をしてしまうのであったよ。

小説『コンビニ人間』雑感 [読書]

小説『コンビニ人間』

家人が居間で何か読んでいるので、北欧方面の旅の本かと思って(近々娘と行く予定なので)覘いてみると、芥川賞受賞作の載っている雑誌だった。単行本で買うより安いもんなw 読後感を聞くと、「まあ最後まで飽きさせずに読ませる作品だったかな」というので、借りて読んでみた。

今回の芥川賞についてはTVやネットでも見ていなかったので、村田沙耶香さんの書いたこの小説のことは全く知らなかった。何かコンビニの持つ様々な問題、例えばフード・ロスの問題とか、食品添加物の問題などについて書かれているのかな、と思いつつ読んでいくと、そうでもなかった。作者自身がコンビニで長くアルバイトをしているからか、お店の中やバックヤードの描写は精緻なものであった。コンビニやそれに類する業界の持つ、高度に効率化を求めるシステムのなかで生きる、という設定を通して、社会(特に現代日本の社会)のあり方を問うというものなのかな、と漠然と思った。設定はファスト・フード店でもいいし、大型電器店やブラック企業でもよかったのかもしれない。

主人公の恵子は幼少の頃から、自分がこうだと思ったことが周囲の常識から遠く離れている、という体験を繰り返す。例えば公園で死んでいる小鳥を見て、「持って帰って焼き鳥にしよう」と言うのだが、母や周囲の人々に「かわいそうだから土の中に埋めて弔ってあげましょう」と言われて、納得できないまま従わされる、というように。社会の常識では「焼き鳥にする鳥」と「公園で可憐に飛んでいる小鳥」は違う、と考えるのだが、見ようによってはこの違いはあくまでその「社会」が決めた<擬制>にすぎないのかもしれないのだ。

これは極端な例かもしれないが、私たちも成長していく過程の中で多かれ少なかれ、「そうじゃないだろう」と思うことが周囲の常識とかけ離れていても、周囲の考えに押し切られるように自分の考えを押し殺してしまうという体験を繰り返しながら、いつの間にか<大人>になっていく、という体験をしているのだと思う。ところが主人公の少女の場合は、その<世間の常識>との乖離を埋められないまま成長してゆき、いつの間にか自分の感情(考え)を表に出さないようになっていく。そんな彼女が大学生のときに出会ったのが「コンビニ」だった。

コンビニのマニュアルは、効率よく仕入れ効率よく売る、という要素以外になんら余計な判断をする余地のない、完璧にシステム化されたものだった。そのマニュアルに沿って行動する限り、彼女は<常識>との乖離に悩む必要がない。彼女は初めてこの世に存在する意味を見出した。ところが30代になってもコンビニのアルバイトを続けている彼女を世間の目は<異物>としてしか見ない。きちんと正社員になり、結婚し、子供を生み育てるのが正しい生き方なのだ、というように。

困った彼女と、たまたま出会った出来損ないのアルバイト店員白羽(彼もある意味世間からはじき出された存在としては彼女と同類といえるかもしれない)との間でとんでもない展開になるのだが、それは読んでのお楽しみ…。

ある意味奇想天外な二人の主人公たちが<世間>と対峙する構図の中で、<世間>の内包する<日本的ムラ社会>というものが浮き彫りになってくる。最も近代的な組織と考えられている会社や学校、政党etc. の中に根強く残っていて、本人たちも気がつかないうちにその<既得権益>にしがみついてしまっている…。

とここまで書いていると、教師時代に何度も教えてきた丸山真男の『「である」ことと「する」こと』(『日本の思想』所収)で批判していることそのものだ、という気持ちになってくる。この小説は戦後70年経っても少しも変わらないどころか、ますます隘路に入り込んでもがいている「この国」の哀しい現状に一石を投じたものだといえなくもない…かな。

家人が居間で何か読んでいるので、北欧方面の旅の本かと思って(近々娘と行く予定なので)覘いてみると、芥川賞受賞作の載っている雑誌だった。単行本で買うより安いもんなw 読後感を聞くと、「まあ最後まで飽きさせずに読ませる作品だったかな」というので、借りて読んでみた。

今回の芥川賞についてはTVやネットでも見ていなかったので、村田沙耶香さんの書いたこの小説のことは全く知らなかった。何かコンビニの持つ様々な問題、例えばフード・ロスの問題とか、食品添加物の問題などについて書かれているのかな、と思いつつ読んでいくと、そうでもなかった。作者自身がコンビニで長くアルバイトをしているからか、お店の中やバックヤードの描写は精緻なものであった。コンビニやそれに類する業界の持つ、高度に効率化を求めるシステムのなかで生きる、という設定を通して、社会(特に現代日本の社会)のあり方を問うというものなのかな、と漠然と思った。設定はファスト・フード店でもいいし、大型電器店やブラック企業でもよかったのかもしれない。

主人公の恵子は幼少の頃から、自分がこうだと思ったことが周囲の常識から遠く離れている、という体験を繰り返す。例えば公園で死んでいる小鳥を見て、「持って帰って焼き鳥にしよう」と言うのだが、母や周囲の人々に「かわいそうだから土の中に埋めて弔ってあげましょう」と言われて、納得できないまま従わされる、というように。社会の常識では「焼き鳥にする鳥」と「公園で可憐に飛んでいる小鳥」は違う、と考えるのだが、見ようによってはこの違いはあくまでその「社会」が決めた<擬制>にすぎないのかもしれないのだ。

これは極端な例かもしれないが、私たちも成長していく過程の中で多かれ少なかれ、「そうじゃないだろう」と思うことが周囲の常識とかけ離れていても、周囲の考えに押し切られるように自分の考えを押し殺してしまうという体験を繰り返しながら、いつの間にか<大人>になっていく、という体験をしているのだと思う。ところが主人公の少女の場合は、その<世間の常識>との乖離を埋められないまま成長してゆき、いつの間にか自分の感情(考え)を表に出さないようになっていく。そんな彼女が大学生のときに出会ったのが「コンビニ」だった。

コンビニのマニュアルは、効率よく仕入れ効率よく売る、という要素以外になんら余計な判断をする余地のない、完璧にシステム化されたものだった。そのマニュアルに沿って行動する限り、彼女は<常識>との乖離に悩む必要がない。彼女は初めてこの世に存在する意味を見出した。ところが30代になってもコンビニのアルバイトを続けている彼女を世間の目は<異物>としてしか見ない。きちんと正社員になり、結婚し、子供を生み育てるのが正しい生き方なのだ、というように。

困った彼女と、たまたま出会った出来損ないのアルバイト店員白羽(彼もある意味世間からはじき出された存在としては彼女と同類といえるかもしれない)との間でとんでもない展開になるのだが、それは読んでのお楽しみ…。

ある意味奇想天外な二人の主人公たちが<世間>と対峙する構図の中で、<世間>の内包する<日本的ムラ社会>というものが浮き彫りになってくる。最も近代的な組織と考えられている会社や学校、政党etc. の中に根強く残っていて、本人たちも気がつかないうちにその<既得権益>にしがみついてしまっている…。

とここまで書いていると、教師時代に何度も教えてきた丸山真男の『「である」ことと「する」こと』(『日本の思想』所収)で批判していることそのものだ、という気持ちになってくる。この小説は戦後70年経っても少しも変わらないどころか、ますます隘路に入り込んでもがいている「この国」の哀しい現状に一石を投じたものだといえなくもない…かな。

小説『わたしを離さないで』雑感 [読書]

小説『わたしを離さないで』原題:" Never Let Me Go " )の作者カズオ・イシグロは両親とも日本人だが、本人は5歳のとき父親の仕事の関係でイギリスに移り住み、そのまま在住し、英国国籍もとっているから、ほとんど日系イギリス人といっていいのだろう。彼の短編集は以前読んだことがある。この小説は日本語訳が出てすぐのころ、「読んだら図書館にでも寄贈して」といっていただいたのを、ずっと読まずにいたもので、今回日本でドラマ化されるというので急ぎ読むことにしたw

2010年にイギリスで映画化されたらしい。これもまだ観ていないので、また観なくちゃね。読んだから言うのではないが、この小説に関しては原作を先に読んだほうがいいような気がする。かくいうこの記事も後半はネタばれにならざるを得ないので、真ん中から後は読後に読んで欲しい気もするが(笑)。

物語は30代と思われる主人公キャシーが「介護人」という仕事を10年あまりやっていて、「そろそろこの仕事もやめ時かな」とつぶやく場面から始まる。「介護人」って看護師さんのようなもの?、そんなに早く引退するのはなぜ?などと疑問をはさみながら読んでいくと、話はいつしか回想場面になり、彼女が幼少時から入っていた施設「ヘールシャム」での生活ぶりが語られる。どういう施設なのか、教官にあたる「保護官」とか「展覧会」に出展するための絵画や詩などを作る創作活動が盛んだとか、「提供者」という言葉が語られるが、その内容は半分ベールに覆われたまま物語は進み、施設での10年ぐらいの期間の中で次第に明らかにされていく、という展開である。

そのあたりがややもどかしいのと、イギリス文学独特の言い回し(翻訳ではそれが更に強調されているような気がする)もあってやや冗長な感じもすることが多かった。少年・少女の会話にもこんなウィットを重んじたり、韜晦じみた言い回しをするのかなあ、と日本の小説とは異なる部分に慣れるのに時間がかかった。でもそれらの表現によるデリケートな心のやりとりや、やたらとボディタッチでコミュニケーションをとるところなど、文化の違いも感じられて興味深かった。

文中に出てくる" Never Let Me Go " という歌は実際にあって下にyoutubeのものをあげておく。歌詞の中の "Baby " を少女キャシーが「恋人」でなく「赤ちゃん」と勘違いするところが、物語展開のミソなのだが、最後の場面にもオーバーラップしていく気がする。

Judy Bridgewater - Never Let Me Go

https://www.youtube.com/watch?v=4UX6tzE7P44

<ここからネタばれ>

この小説はクローン人間を題材にした科学(医学)SF小説で、「アルジャーノン」にある意味似ているところがあった。ここでのクローン人間は普通の人間に「臓器提供」をするためだけに造られた存在で、何度かの「提供」を終えると「使命」が終わった=死を迎えるということらしい(はっきりとは書いていないが)。映画ではもっとはっきり描写しているらしいんだけど。また、彼らはセックスしても子供はできないように造られているらしいので、カップルになったり行きずりのセックスはするが、その先に未来はない。

いくつかある彼らを収容する施設の中で、「ヘールシャム」は上に書いたように、「人間らしい」感性や教養を身につけさせようとしていたようだが、金銭的な理由や政治的な理由でやがて閉鎖になる運命になるという流れで、現実の世界に収斂されていく。彼らが「未来のない生き方」を強いられる中でなおかつ「人間らしい生き方」を希求する様は悲しくもいじらしいのだが、そこから逆に「人間とは」「人間らしさとは」が問いかけられているのかな、とも思う。彼らがクローンとして直面している問題は、そのまま現代社会における人間存在が直面している問題だ、と作者は言いたいのかもしれない。あるいは、科学が神の領域にまで踏み込んでいいのか、という警告も含まれているのかな。 " Never Let Me Go " とは私たち人類をそんなところまで行かせないで、という意味にもとれるかもしれない。

日本のドラマがどういう解釈をしているのかこれから観てみようと思ったことだ(第一話は録画してまだ観ていないのだw)。あ、蜷川幸雄演出の舞台も14年にあったそうだが、youtubeとかで観れるのかな?

※画像は映画のものです。

小説『ゴールデンスランバー』雑感 [読書]

伊坂幸太郎の作品は図書館にいた頃お客さんのリクエストで『陽気なギャングが地球を回す』や『重力ピエロ』など購入していた。2008年 本屋大賞をとった『ゴールデンスランバー』も当然購入していたが、いずれも読まずじまいで現在に至っていたww

ちなみにあまり多読ではない私だが、本屋大賞受賞作品だけはたいがい読んでいた。本好きな一般読者の代表である本屋さんが選ぶものにはそれなりの何かがある、と思うからだ。そういう意味ではかの『火花』の作者が芥川賞をとったとき、某キャスターが「芥川賞と本屋大賞の区別がなくなった云々」のコメントを発したのには少し驚いた。直木賞だったらそうは言わなかったのかねえ。

本作は作品のなかでも言及されているように、63年にテキサス州ダラスで暗殺されたジョン・F・ケネディと暗殺犯とされたオズワルドのことが下敷きになっているのかな、と思われる。舞台は首相公選制が存在する現代という架空の設定であり、若くして首相になった金田貞義の仙台での凱旋パレードのさなか、ラジコンヘリを使って爆殺されるという2015年を先取りするような事件で始まる。

現代日本の政治状況について切り込むような内容かな、と思って読むと、そこはエンターテインメント、あまり深く立ち入ることはしないが、犯人に仕立て上げられる主人公青柳雅春やその関係者たちが、総合監視システム「セキュリティポッド」によって追跡されるという、「監視社会」のありようは、「マイナンバー制」が我々の社会にもたらすものを暗示していて興味深い。

主人公は自分を理不尽に陥れようとする真犯人側(巨大な権力の闇?)に対して強く憤るのだが、結局無力な一個人に出来ることは「逃げて逃げて逃げまくる」ということ以外にはない…。彼を支えるものは「人間の最大の武器は、信頼と習慣だ。」という旧友森田森吾の言葉だけであった…。

話の序盤からあらゆるところに伏線を張り巡らし、最後にそれらが一つに収斂する、というのが作者の小説の特徴らしく、この小説でも十分に発揮されているが、この作品では最後に全てを明らかにするのではなく、不分明な部分を敢えて残す、というスタイルに変わってきているらしい。それが逆に小説に深みを与えていると言えなくもない。まあ、国家的な権力構造や裏社会まで明らかにするのも、フィクションとはいえ難しいのだろうけどw

題名の「ゴールデンスランバー」はビートルズの最後のアルバム「アビー・ロード」のB面にあるメドレー曲である。アルバムの中では目立たない、さらっと聞き流す感じで聞いていたが、ばらばらになったメンバーの切れ切れの演奏のピースをポールが独りでスタジオでつないでいたものだったと知った。ポールも「失われた絆」を再び紡いで一つにしたいと考えていたのかな、と思うと、ちょっと切なくなった(「20世紀の歌」の " LONG AND WINDING ROAD " も参照)。

なお、この作品は2010年に映画化されているらしく、キャストを見るとなかなか読んでいるときのイメージに近い人たちで興味深かったが、ショットガンをぶっ放す警官小鳩沢役は 永島敏行よりむしろ ピエール瀧に演じてもらいたかったな、と思ったことだよ。またレンタルでもして観てみようと思った。

小説『向日葵の咲かない夏』(道尾秀介)雑感 [読書]

この小説は図書館にいた時見たような気がしていたが、違っていたかもしれない。読む前は少年が主人公の、ひと夏の体験を描いた青春小説かな、と思っていた。詠み始めてみると、少年が主人公ではあったが、残虐なシーンの多いホラー・ミステリーとでも呼ぶべきものだった。この手の小説はあまり読んだことがなかったので、得がたい体験をしたとは思った。

輪廻転生の思想に基づく「生まれ変わり」というのは中島敦の『山月記』やカフカの『変身』などがある(カフカは転生思想はないかも)が、どちらもそういう設定を通して近代人の心の中に潜む「病理」のようなものが描かれていたように思う。この小説ではむしろ事件の真実を最後まで隠すトリックの一つとして使われているような気がする。初めは自殺(他殺かも)した旧友のS君が蜘蛛に変身してミチオの前に現れるのだが、変身していたのはS君だけではなかった…。

作中では三件の殺人(自殺かもというのと殺人とはいえないかもというのを含む)と十件あまりの犬・猫の虐殺が出てくるが、どこまでが現実に起こったことで、どこまでがミチオの幻想なのかが、やや不分明である。ただ物語の展開は緻密で、いたるところに伏線が張ってあり、首尾一貫させる筆力は並外れたものがある。少し前に読んだ二作にはどこか習作めいた部分が垣間見られたものだが、この作品には無駄な描写が一切ないように見えたのも、この人の作家としての資質が非常に高いことを表しているように思われた。

謎解きがメインのようにも思えたので、登場人物たちが抱えている問題については、やや掘り下げが浅いような気もした。いじめの問題を抱えているS君、ロリータ趣味的な性的倒錯に陥っている担任教師など、現代社会の暗部をとり上げていながら、それを深めようという意図はあまり感じられなかった。ただ、主人公が蜘蛛になったS君を殺そうとするとき、自分の中に潜んでいた「残酷な気持ち」に驚く場面があり、そこだけが妙にリアルだった。

この小説は、やはりホラー・ミステリーの体裁をとりながら、どの人間の中にも潜む病理=心の闇をミチオの幻想を通して描こうとしたのかなとも思った。別の作品を読んでみないとそれは分からないのかもしれない。いずれにしても、この酷暑に読むと3℃くらい体感気温が下がる小説であったことだよww

小説「火花」雑感 [読書]

お笑いコンビ「ピース」の又吉さんの小説「火花」が芥川賞を受賞した、というので読んでみた。2月に『文學界』に掲載されてからずっと話題にはなっていたのだが、『文藝春秋』の九月特別号に受賞作が両方載るのでそれまで待ったのであったよww

これまで「ピース」の漫才はほとんど観たことがなく、せいぜい相方の綾部さんの「熟女好き」的な話題をネット上で散見しただけであった(そっちかいw )。その後TVのインタビューなどを見て、そのお笑いらしからぬ語り口や、芥川や太宰の愛読者であるということから興味を持った。というか「芥川・太宰が大好きなお笑い芸人って?」と違和感を感じたのが正直なところだ。

ところが実際読み始めてみると、抑制された文体で情景描写や登場人物の重層的な心理を丹念に描写しているのに驚いた。たとえばこんな一節だ。「(先輩芸人の純真さを)僕は憧憬と嫉妬と僅かな侮蔑が入り混じった感情で恐れながら愛するのである。」芥川をよく読んでいるのが分かるような気がした。

主人公徳永は売れない芸人で、熱海で偶然出会った先輩芸人神谷に心酔し、それぞれの芸術観(「笑い」とは、生き方とは等)を互いにぶつけ合いながら、芸人生活を送っていく。神谷は天才肌で直観的に演じるのが芸人だ、と客を含めた周囲に迎合しないので、上手くいかない。一方徳永は内省的で神谷を尊敬しながらも付いていけない自分にジレンマを感じているように描かれている。一応筆者に近いのが徳永なのだろうが、筆者の中の「理想」と「現実」を<ドラマ>にしているように思われる。

この小説を読んでから、ネットで彼らの漫才をいくつか観てみたが、他の多くの漫才と<笑い>の質が異なるような気がした。うまく言えないが、日常の中にある「違和感」とか「意外性」の中に<笑い>の要素を見出そうとしているかのような。それは彼らだけのことではないのかもしれないが、特にお笑い芸人としての優れた資質はあまり持ってないようにも思える(失礼!)又吉さんの云わば「内省的なギャグ」みたいなものかもしれないと思った。

彼は小さい頃からお笑い芸人になりたいと思っていたそうであるが、それは関西に住んでいてたまたま一番身近にあったからそう思ったのであって、小説や映画のような他の表現方法でも大成したのではないかと思われた。今後の作品がどうなるかも興味深いが、漫才における笑いの質がどうなるかも見てみたい、と強く思ったことだよ。

最後に、芥川の「或る阿呆の一生」に、架空線上の火花を見た作者が「彼は人生を見渡しても、何も特に欲しいものはなかつた。が、この紫色の火花だけは、――凄すさまじい空中の火花だけは命と取り換へてもつかまへたかつた。」とあるが、又吉さんが捕まえたかったのもこの「火花」だったのかな?

※冒頭の写真は「熱海海上花火大会」のHPより転載させていただきました。

小説『火車』(宮部みゆき)雑感 [読書]

2011年にもテレビドラマ化されたらしい。

宮部みゆきさんの作品は読んだことがなかったので、何か読もうと思って調べてみると、1992年の「火車」がお薦めランキングのトップに出たので、読んでみることにした。全一巻と手ごろな長さというのもあったかな。彼女の小説は長いものが多いのでww

題名の「火車」は仏教用語で「生前、悪事を犯した亡者をのせて地獄に運ぶとされる、火が燃えている車のこと。」と辞書にはあり、小説の扉の裏にも同じ意味のことが書き付けてある。作品のテーマが「カード破産」や「サラ金」に追い立てられて失踪したり自殺に追いこまれる、といった社会現象を扱っており、「火の車」「自転車操業」などのイメージを込めているのだろう。

当時はバブルがはじけて、銀行が「貸し渋り」をし出して、多くの中小企業が倒産に追い込まれた時代でもあった。私の身近にもそういう例があったのをよく覚えている。バブルの頃は担保等がちゃんとしてなくても、どんどん融資してくれたのに、手のひらを返したように貸し渋り、切り捨てていく。メガバンクは国税で助けられるのに…、と一種の理不尽さも当時は感じた。

もちろんカードローン破産にしても不渡り倒産した企業も、当人たちにも非があるのだろうが、構造的にそうした悲劇を引き起こしてしまう部分があったことは否めない。その後の空白の20年の間にどれだけ改革されたのだろうか。

物語にはそんな「多重債務」に追い詰められた二人の女性が登場する。一人は追い詰められた結果弁護士に相談して「破産宣告」をし、何とか再生しようとする。もう一人はどこまでも「追い立てられる」ことに疲れ、「別の人間」なることで再生しようとする。それぞれの結果は…、というふうに展開していく。

また、作者がキーワードの一つとして使っている語に「転轍機」というのがある。元々は鉄道用語で、レールごと機関車の向きを変えるポイントを指すものらしい。ちなみに「火車」の画像をネットで検索すると中国のものらしい(赤い)列車の画像がたくさん出てくるので、調べると中国語では汽車を指すという。「転轍器」でなく「転轍機」と表記すると、人生の方向を大きく転換する結節点というような意味を帯びてくる。

「幸せになりたいと思っただけなのに」キャッシングを重ねて、いつの間にか取り返しのつかない泥沼に入り込んでいく。普通の人の一見平凡な暮らしの奥に潜む「陥穽」=「転轍機」が作者の一番語りたかった部分かも知れない。

この小説は2008年に「このミステリーがすごい!」ベスト・オブ・ベスト第1位(20年間の)に選ばれたので、もはやミステリーの古典的名作といえるのかもしれない。他の作品も読んでみたいと思ったことだよ。

宮部みゆきさんの作品は読んだことがなかったので、何か読もうと思って調べてみると、1992年の「火車」がお薦めランキングのトップに出たので、読んでみることにした。全一巻と手ごろな長さというのもあったかな。彼女の小説は長いものが多いのでww

題名の「火車」は仏教用語で「生前、悪事を犯した亡者をのせて地獄に運ぶとされる、火が燃えている車のこと。」と辞書にはあり、小説の扉の裏にも同じ意味のことが書き付けてある。作品のテーマが「カード破産」や「サラ金」に追い立てられて失踪したり自殺に追いこまれる、といった社会現象を扱っており、「火の車」「自転車操業」などのイメージを込めているのだろう。

当時はバブルがはじけて、銀行が「貸し渋り」をし出して、多くの中小企業が倒産に追い込まれた時代でもあった。私の身近にもそういう例があったのをよく覚えている。バブルの頃は担保等がちゃんとしてなくても、どんどん融資してくれたのに、手のひらを返したように貸し渋り、切り捨てていく。メガバンクは国税で助けられるのに…、と一種の理不尽さも当時は感じた。

もちろんカードローン破産にしても不渡り倒産した企業も、当人たちにも非があるのだろうが、構造的にそうした悲劇を引き起こしてしまう部分があったことは否めない。その後の空白の20年の間にどれだけ改革されたのだろうか。

物語にはそんな「多重債務」に追い詰められた二人の女性が登場する。一人は追い詰められた結果弁護士に相談して「破産宣告」をし、何とか再生しようとする。もう一人はどこまでも「追い立てられる」ことに疲れ、「別の人間」なることで再生しようとする。それぞれの結果は…、というふうに展開していく。

また、作者がキーワードの一つとして使っている語に「転轍機」というのがある。元々は鉄道用語で、レールごと機関車の向きを変えるポイントを指すものらしい。ちなみに「火車」の画像をネットで検索すると中国のものらしい(赤い)列車の画像がたくさん出てくるので、調べると中国語では汽車を指すという。「転轍器」でなく「転轍機」と表記すると、人生の方向を大きく転換する結節点というような意味を帯びてくる。

「幸せになりたいと思っただけなのに」キャッシングを重ねて、いつの間にか取り返しのつかない泥沼に入り込んでいく。普通の人の一見平凡な暮らしの奥に潜む「陥穽」=「転轍機」が作者の一番語りたかった部分かも知れない。

この小説は2008年に「このミステリーがすごい!」ベスト・オブ・ベスト第1位(20年間の)に選ばれたので、もはやミステリーの古典的名作といえるのかもしれない。他の作品も読んでみたいと思ったことだよ。

「本能寺の変 431年目の真実」雑感 [読書]

半年前に「信長の首」という小説を読んだとき、実は標題の本を探していたと書いた。2ヶ月前に書店で見つけ購入したのだが、なんやかんやで読まずにいた(読書好きとは到底言えないなw )。読み出してみると面白くて、寝る前の読書として数日で読んでしまった。

筆者は明智光秀の末裔であるということで、歴史上の<悪人>という定説になってしまっているご先祖光秀の汚名を晴らしたいという一念がこの書を書かせた原動力だったのだろうか。「太平記」の足利尊氏や、「忠臣蔵」の吉良上野介など、歴史上の悪人とされている人物たちは、いずれも対立する存在(南朝であったり赤穂義士であったり)を正当化するために不当に貶められていることが多い。歴史は常に勝者によって書き換えられるものだということなのであろう(「忠臣蔵」は民衆の思いによってというべきかもしれないが)。後世の人間がそれを<定説>として受け止めているとしたら、歴史家の責任は非常に重いと言わなければならないだろう。

「本能寺の変 」はそんな中でも最もミステリアスな事件なので、過去にも怨恨説や野望説・謀反説など諸説入り乱れているが、やはり「太閤記」(吉川英治や司馬遼太郎の小説も含む)やそれを基にした大河ドラマによるイメージが強く、同情を交えながらも<悪人「光秀」>という捉え方から抜け出せないでいる。

ネタばれになるのであまり書けないが、筆者はそれらの誤った光秀観の元になったのは、羽柴秀吉が本能寺の変の4ヵ月後に家臣の大村由己に書かせた「惟任退治記」だという。秀吉が自らの天下取りを正当化するために敢えて光秀及び信長を否定的に描いてみせた、というのが「歴史捜査」家を自任している筆者の考えだ。そして今まであまり資料としてとり上げられなかったフロイスなどのイエズス会宣教師たちの証言や、家康の家臣や長宗我部の日記や文書、公家たちの日記の改竄などの資料を基に従来の説の誤りを暴いていく。

その辺りまではまことに痛快な論破ぶりであったが、さて真説を展開していく段になると、ややもすると想像に頼ってしまうきらいがあるのは否めない(もちろん資料で補強してはあるが)。近年になって長宗我部元親が、光秀の重臣斎藤利三に送った手紙が見つかったりしているので、筆者の説に対するより客観的な批評も出てくるであろうと思われるのでそれを待ちたい。資料を精査してさまざまな従来の説を論破している部分だけでも十分面白いのでぜひ読んでみると良いと思う。

最後に、逆臣光秀の家臣斎藤利三の娘が何故家康に取り立てられ、「春日の局」として大奥で権勢をふるうようになったのかが、どうしても理解できなかったが、この書を読んで少し腑に落ちたことであったよ。家光が彼女の子だというのはにわかに首肯できかねるものがあったけどww

小説『海辺のカフカ』雑感 [読書]

カフカとはチェコ語で「カラス」の意だとか。

法事で帰省した時持っていって上巻を読み、帰ってから下巻を読了した。『1Q84』を読んだのも去年の夏の帰省中だったような。じっくり読むためにはネット環境の遮断が必要らしいww

春樹さんの愛読者というわけでもなかったので、読む順番もめちゃくちゃで、振り返ると『ねじまき~』『ノルウェイの森』『1Q84』と読んできたことになる。『1Q84』の感想で「二人の人物の手記が交互に出てくる構成」と書いたが、それは85年の『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』に端を発するようだ。順番に読んでいたら『1Q84』でもそれほど驚かなかったかもw

本作品でも15歳の主人公「僕」の手記の章と、戦争末期に疎開先で集団催眠にかかり、あちらの世界に知能などの半分を残したまま中年になっている「ナカタさん」の章が交互に語られ、別々の物語が一つに収斂するという構成をとっている。二つの物語は「入り口の石」というパラレルワールドの入り口を共有していることでつながっている(佐伯さんの物語とも)が、そのつながりは『1Q84』の青豆と天吾ほどの必然性が感じられない。2作の間には7年という期間があるので、やはり新作の方が進歩しているということなのかな。

例によってちゃんとした分析は出来ないので、印象に残ったことをひとつ。おおまかに言うと、主人公「僕」は15歳の、聡明であるが周囲から孤立した存在として描かれている。父親から「「母と交わり父を殺し、姉とも交わる」という呪い(ギリシャ悲劇からとった?)をかけられ、自立のための家出の旅の中で、その呪いを実際に体験(あるいはメタファーとして体験)しながら大人になっていく物語なのだが、高松の私立図書館の司書大島さんの指示で、高知の山奥の森の中の小屋に暮らし、森の奥に分け入って別の世界の入り口を見つけ、入っていく場面がある。この「森」の描写がなかなか秀逸で、大したものではないがここ一年山歩きをしている体験とも重ねて興味深く読むことができた。先日観た映画「あん」のある場面とも重ねられ、面白かった。深い森のなかには、何かしら想像力をかきたてるものがあるなあ、と思ったことだよ。

この小説は、それぞれの章を無理につなげなくても、部分部分を読み味わってもいいのかなとも思われるのだが、やはり作者の体験に裏付けられたと思われる描写は精彩を放っている。

今回は図書館の場面、ロードスターやワーゲンという車の描写などにそれを感じたが、やはりもっとも思い入れが強いのは音楽だろうな。以下いくつか挙げておく。

1 大島さんが車の中で聴いているシューベルトの『ピアノソナタ第17番ニ長調』。彼の生き方・考え方とリンクする部分があるので併せて聴くのがよいと思う。

2 トラック運ちゃんの星野さんがナカタさんについて高松まで同行し、偶然入った喫茶店で聞く大公トリオによるベートーベンのピアノ協奏曲。星野さんは本作の中で最も親しみを感じる青年だが、彼がこの曲と出会うのには少々無理を感じるなあ。トリュフォーの映画『大人は判ってくれない』を観るのもそうだけど。まあ、作者の中には「必然性」があるのだろうね。

3 主人公がMDウォークマンで70年代のロックやジャズを聴くのだが、中でもロバート・ジョンソンの「クロスロード」 (クリームの演奏)は、彼が置かれた閉塞的な状況を表しているので是非聴くべきと思う。( 本ブログの「 20世紀の歌」でも紹介しているのでこちらも是非ww )

とりとめのない感想になってしまったが、他にも、『源氏物語』や『雨月物語』(生き霊)の引用など、そこだけ読んでも興味深い記述が多いので、あまり全体で何を主張しているのか、などと考えずに「メタファー」として読めばいいのかな、というのがとりあえずの感想であろうか。ふふ。

法事で帰省した時持っていって上巻を読み、帰ってから下巻を読了した。『1Q84』を読んだのも去年の夏の帰省中だったような。じっくり読むためにはネット環境の遮断が必要らしいww

春樹さんの愛読者というわけでもなかったので、読む順番もめちゃくちゃで、振り返ると『ねじまき~』『ノルウェイの森』『1Q84』と読んできたことになる。『1Q84』の感想で「二人の人物の手記が交互に出てくる構成」と書いたが、それは85年の『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』に端を発するようだ。順番に読んでいたら『1Q84』でもそれほど驚かなかったかもw

本作品でも15歳の主人公「僕」の手記の章と、戦争末期に疎開先で集団催眠にかかり、あちらの世界に知能などの半分を残したまま中年になっている「ナカタさん」の章が交互に語られ、別々の物語が一つに収斂するという構成をとっている。二つの物語は「入り口の石」というパラレルワールドの入り口を共有していることでつながっている(佐伯さんの物語とも)が、そのつながりは『1Q84』の青豆と天吾ほどの必然性が感じられない。2作の間には7年という期間があるので、やはり新作の方が進歩しているということなのかな。

例によってちゃんとした分析は出来ないので、印象に残ったことをひとつ。おおまかに言うと、主人公「僕」は15歳の、聡明であるが周囲から孤立した存在として描かれている。父親から「「母と交わり父を殺し、姉とも交わる」という呪い(ギリシャ悲劇からとった?)をかけられ、自立のための家出の旅の中で、その呪いを実際に体験(あるいはメタファーとして体験)しながら大人になっていく物語なのだが、高松の私立図書館の司書大島さんの指示で、高知の山奥の森の中の小屋に暮らし、森の奥に分け入って別の世界の入り口を見つけ、入っていく場面がある。この「森」の描写がなかなか秀逸で、大したものではないがここ一年山歩きをしている体験とも重ねて興味深く読むことができた。先日観た映画「あん」のある場面とも重ねられ、面白かった。深い森のなかには、何かしら想像力をかきたてるものがあるなあ、と思ったことだよ。

この小説は、それぞれの章を無理につなげなくても、部分部分を読み味わってもいいのかなとも思われるのだが、やはり作者の体験に裏付けられたと思われる描写は精彩を放っている。

今回は図書館の場面、ロードスターやワーゲンという車の描写などにそれを感じたが、やはりもっとも思い入れが強いのは音楽だろうな。以下いくつか挙げておく。

1 大島さんが車の中で聴いているシューベルトの『ピアノソナタ第17番ニ長調』。彼の生き方・考え方とリンクする部分があるので併せて聴くのがよいと思う。

2 トラック運ちゃんの星野さんがナカタさんについて高松まで同行し、偶然入った喫茶店で聞く大公トリオによるベートーベンのピアノ協奏曲。星野さんは本作の中で最も親しみを感じる青年だが、彼がこの曲と出会うのには少々無理を感じるなあ。トリュフォーの映画『大人は判ってくれない』を観るのもそうだけど。まあ、作者の中には「必然性」があるのだろうね。

3 主人公がMDウォークマンで70年代のロックやジャズを聴くのだが、中でもロバート・ジョンソンの「クロスロード」 (クリームの演奏)は、彼が置かれた閉塞的な状況を表しているので是非聴くべきと思う。( 本ブログの「 20世紀の歌」でも紹介しているのでこちらも是非ww )

とりとめのない感想になってしまったが、他にも、『源氏物語』や『雨月物語』(生き霊)の引用など、そこだけ読んでも興味深い記述が多いので、あまり全体で何を主張しているのか、などと考えずに「メタファー」として読めばいいのかな、というのがとりあえずの感想であろうか。ふふ。

小説「アルジャーノンに花束を」雑感 [読書]

小説「アルジャーノンに花束を」作:ダニエル・キイス 訳:小尾芙佐

この小説は、「20世紀の歌」の「ソング・オブ・バーナデット」でも、この小説をもとにした02年のTVドラマの主題歌だったと紹介したが、今回またリメイクされているので原作を読んでみようと思った。前回のドラマも観なかったし、今回も録画はしたが原作を読んでから観るかどうか決めようと思ったのだった。

小説はダニエル・キイスによって59年に中編小説が、66年に長編小説として改作されたものである(日本語訳は78年)から、古典的名作SF小説である。SFということにやや驚くが、知能指数を高める手術というのが現代ではまだ可能ではない、という点でそうなのであろう。

主人公チャーリイの手術前(IQ68)の手記の文章が、原作の表現を上手く翻訳しているということだが、訳者の小尾芙佐さんは「チャーリイと同じ特性を持つ画家の山下清の放浪日記の文章を参考にして翻訳した」という(by wiki)がなかなか見事な訳だと思う。このチャーリイの手記にリアリティ(あくまでも読者が感じるリアリティだが)を感じるかどうかがこの小説の<みそ>だろうと思われるので重要である。

この手記の中にはチャーリイの二つの意識が垣間見られる。一つは、周囲の人々が皆自分に好意的で、自分を友達として接してくれるというもの。もう一つは、実は周囲の人々は自分を馬鹿にしていじめている。自分はそのことに恐怖して「窓」からそれを眺めているというものである。彼と周囲との関係の二面性を表しているのだろうが、これをTVドラマでうまく表現できるのだろうか、というのがドラマのほうを観るのをためらわせるところだ。ドラマの反響も二つに分かれているらしいが、ポイントはそこかな、と思う。

IQ68の時もIQ185の時も変わらずチャーリイの本質である<無垢>を見抜いて接していたのが、精神遅滞者専門の学習クラスの教師、アリス・キニアンだけだったといっていい。そこにこの物語の唯一の救いがあるといえるのかもしれない。パン屋の人々は彼を親身に世話していた側面もあるが、彼を軽蔑しいじめて遠ざけていたし、彼が天才になって帰って来た時は逆に畏怖して遠ざけてしまった。

近代以降の人類が「知能」だけを求め、「思いやり」などの感情を失っていったこと、自分たちと「異なる」存在はある時は軽蔑し、またある時は畏怖して排除しようとしていることを批判したものだといえるのかな。最後の教授宛ての手紙の「ついしん」として、「うらにわのアルジャーノンのおはかに花束をそなえてやてください」言っているのは、人間としてではなくモルモット(実験対象)としてしか見てくれなかった人たちへの痛切な告発の言葉でもあったのだろう。

小説とは直接関係ないかもしれないが、チャーリイの脳が再び退化して、一時は読めた論文が読めなくなったり、記憶がどんどん失われていく場面は、アルツハイマーになってどんどん自分じゃなくなっていく体験と重ねて読んでしまうなあ、というのがもう一つの感想である。

「バーナデット」の歌がなぜ主題歌になったのだろうと前に考えたが、どちらも,「見返りを求めず,愛を与え続ける人」であるが、周囲には理解されないでいる、という点で共通する部分があるのかな、と思うことができ、腑に落ちたのはよかったことだよ。

この小説は、「20世紀の歌」の「ソング・オブ・バーナデット」でも、この小説をもとにした02年のTVドラマの主題歌だったと紹介したが、今回またリメイクされているので原作を読んでみようと思った。前回のドラマも観なかったし、今回も録画はしたが原作を読んでから観るかどうか決めようと思ったのだった。

小説はダニエル・キイスによって59年に中編小説が、66年に長編小説として改作されたものである(日本語訳は78年)から、古典的名作SF小説である。SFということにやや驚くが、知能指数を高める手術というのが現代ではまだ可能ではない、という点でそうなのであろう。

主人公チャーリイの手術前(IQ68)の手記の文章が、原作の表現を上手く翻訳しているということだが、訳者の小尾芙佐さんは「チャーリイと同じ特性を持つ画家の山下清の放浪日記の文章を参考にして翻訳した」という(by wiki)がなかなか見事な訳だと思う。このチャーリイの手記にリアリティ(あくまでも読者が感じるリアリティだが)を感じるかどうかがこの小説の<みそ>だろうと思われるので重要である。

この手記の中にはチャーリイの二つの意識が垣間見られる。一つは、周囲の人々が皆自分に好意的で、自分を友達として接してくれるというもの。もう一つは、実は周囲の人々は自分を馬鹿にしていじめている。自分はそのことに恐怖して「窓」からそれを眺めているというものである。彼と周囲との関係の二面性を表しているのだろうが、これをTVドラマでうまく表現できるのだろうか、というのがドラマのほうを観るのをためらわせるところだ。ドラマの反響も二つに分かれているらしいが、ポイントはそこかな、と思う。

IQ68の時もIQ185の時も変わらずチャーリイの本質である<無垢>を見抜いて接していたのが、精神遅滞者専門の学習クラスの教師、アリス・キニアンだけだったといっていい。そこにこの物語の唯一の救いがあるといえるのかもしれない。パン屋の人々は彼を親身に世話していた側面もあるが、彼を軽蔑しいじめて遠ざけていたし、彼が天才になって帰って来た時は逆に畏怖して遠ざけてしまった。

近代以降の人類が「知能」だけを求め、「思いやり」などの感情を失っていったこと、自分たちと「異なる」存在はある時は軽蔑し、またある時は畏怖して排除しようとしていることを批判したものだといえるのかな。最後の教授宛ての手紙の「ついしん」として、「うらにわのアルジャーノンのおはかに花束をそなえてやてください」言っているのは、人間としてではなくモルモット(実験対象)としてしか見てくれなかった人たちへの痛切な告発の言葉でもあったのだろう。

小説とは直接関係ないかもしれないが、チャーリイの脳が再び退化して、一時は読めた論文が読めなくなったり、記憶がどんどん失われていく場面は、アルツハイマーになってどんどん自分じゃなくなっていく体験と重ねて読んでしまうなあ、というのがもう一つの感想である。

「バーナデット」の歌がなぜ主題歌になったのだろうと前に考えたが、どちらも,「見返りを求めず,愛を与え続ける人」であるが、周囲には理解されないでいる、という点で共通する部分があるのかな、と思うことができ、腑に落ちたのはよかったことだよ。